ZusammensetzungWirkstoffe

Fentanyl als Fentanylcitrat.

Hilfsstoffe

Mannitol, Natriumhydrogencarbonat, Citronensäure, Natriumcarbonat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat.

Eine Buccaltablette zu 100 µg enthält 10.2 mg Natrium. Eine Buccaltablette zu 200 µg, 400 µg, 600 µg, 800 µg enthält 20.4 mg Natrium.

Indikationen/AnwendungsmöglichkeitenEffentora ist angezeigt für die Behandlung von Durchbruchschmerzen bei erwachsenen Krebspatienten, die bereits eine Opioid-Basis-Therapie gegen ihre chronischen Tumorschmerzen erhalten.

Bei Durchbruchschmerzen handelt es sich um eine vorübergehende Verschlimmerung der Schmerzen, die trotz anderweitig kontrollierter Dauerschmerzen auftritt.

Zu den Patienten, die eine Opioid-Basistherapie erhalten, werden diejenigen gezählt, die mindestens 60 mg orales Morphin täglich, mindestens 25 Mikrogramm transdermales Fentanyl pro Stunde, mindestens 30 mg Oxycodon täglich, mindestens 8 mg orales Hydromorphon täglich oder eine analgetisch gleichwertige Dosis eines anderen Opioids über eine Woche oder länger erhalten.

Dosierung/AnwendungDie Behandlung sollte von einem Arzt begonnen und überwacht werden, der Erfahrung mit einer Opioid-Therapie bei Krebspatienten hat. Der Arzt sollte das Missbrauchspotenzial von Fentanyl bedenken. Für die Behandlung von Durchbruchschmerzen sollten die Patienten angewiesen werden, nicht gleichzeitig zwei verschiedene Formulierungen von Fentanyl einzunehmen. Jegliche Fentanyl-Präparate, die vorher für Durchbruchschmerzen verschrieben wurden, sollten verworfen werden, wenn die Medikation auf Effentora umgestellt wurde. Die Anzahl verschiedener Wirkstärken, die einem Patienten zur gleichen Zeit zur Verfügung stehen, sollte so klein wie möglich sein, um eine Verwechslung und mögliche Überdosierung zu verhindern.

Behandlungsziele und Unterbrechung der Behandlung

Vor Beginn der Behandlung mit Effentora sollte in Übereinstimmung mit den Leitlinien für die Schmerzbehandlung mit dem Patienten eine Behandlungsstrategie vereinbart werden, die die Behandlungsdauer und die Behandlungsziele umfasst.

Während der Behandlung sollte ein regelmässiger Kontakt zwischen Arzt und Patient bestehen, um die Notwendigkeit einer Fortsetzung der Behandlung zu beurteilen, ein Absetzen des Arzneimittels in Erwägung zu ziehen und gegebenenfalls die Dosierung anzupassen. Effentora sollte sofort abgesetzt werden, wenn bei dem Patienten keine Durchbruchschmerzattacken mehr auftreten (siehe «Beendigung der Therapie».

Dosistitration

Effentora sollte auf die individuell wirksame Dosis auftitriert werden, die eine hinreichende Analgesie bei möglichst geringen Nebenwirkungen bietet. In klinischen Studien war die wirksame Dosis von Effentora für Durchbruchschmerzen nicht anhand der täglichen Opioid-Basistherapie vorhersehbar.

Die Patienten sollten bis zum Erreichen der bei ihnen wirksamen Dosis sorgfältig überwacht werden.

Titration bei Patienten, die nicht von anderen Fentanyl-haltigen Arzneimitteln umgestellt werden

Die Anfangsdosis von Effentora sollte 100 Mikrogramm betragen. Diese kann nach Bedarf durch das Spektrum der verfügbaren Tablettenstärken (100, 200, 400, 600, 800 Mikrogramm) auftitriert werden.

Titration bei Patienten, die von anderen Fentanyl-haltigen Arzneimitteln umgestellt werden

Aufgrund unterschiedlicher Resorptionsprofile darf die Umstellung nicht im Verhältnis 1:1 erfolgen. Wenn von anderen oralen Fentanylcitrat-haltigen Arzneimitteln umgestellt wird, ist eine unabhängige Dosistitration mit Effentora erforderlich, da die Bioverfügbarkeit der Arzneimittel signifikant unterschiedlich ist und bei einer Substitution auf Milligramm-Basis eine fatale Überdosierung resultieren kann.

Es gibt keine sichere Anleitung zur Umrechnung der Dosierung von bisherigen Fentanyl-Präparaten auf neu Effentora, jedoch kann bei diesen Patienten eine Anfangsdosis in Betracht gezogen werden, die höher als 100 Mikrogramm liegt.

Vorgehensweise bei der Titration

Wenn während der Titration nach der erstmaligen Gabe einer einzelnen Tablette nicht innerhalb von 30 Minuten eine hinreichende Analgesie erreicht wird, kann eine zweite Effentora Tablette der gleichen Stärke angewendet werden. Vor Einnahme einer weiteren Dosis muss mind. 4 Stunden gewartet werden.

Wenn für die Behandlung einer Durchbruchschmerzattacke mehr als eine Tablette notwendig ist, sollte für die Behandlung der nächsten Schmerzattacke eine Erhöhung der Dosis auf die nächst höhere verfügbare Tablettenstärke erwogen werden.

Während der Titration können mehrere Tabletten zur Anwendung kommen: bis zu vier Tabletten der Stärke 100 Mikrogramm oder bis zu vier Tabletten der Stärke 200 Mikrogramm können zur Behandlung einer einzelnen Durchbruchschmerzattacke während der Dosistitration nachfolgendem Schema eingesetzt werden:

·wenn die initiale 100 Mikrogramm Tablette nicht ausreichend wirksam ist, kann der Patient darauf hingewiesen werden, die nächste Durchbruchschmerzattacke mit zwei Tabletten der Stärke 100 Mikrogramm zu behandeln. Es wird empfohlen, eine Tablette in die linke und die andere Tablette in die rechte Wangentasche zu platzieren. Wenn diese Dosis dann als ausreichend wirksam erachtet wird, kann die Behandlung nachfolgender Durchbruchschmerzattacken mit einer Tablette Effentora der Stärke 200 Mikrogramm weitergeführt werden,

·wenn eine einzelne Tablette Effentora der Stärke 200 Mikrogramm (oder zwei Tabletten der Stärke 100 Mikrogramm) als nicht ausreichend wirksam erachtet wird, kann der Patient darauf hingewiesen werden, für die Behandlung der nächsten Durchbruchschmerzattacke zwei Tabletten der Stärke 200 Mikrogramm (oder vier Tabletten der Stärke 100 Mikrogramm) anzuwenden. Es wird empfohlen, jeweils die eine Hälfte der Tabletten auf die linke und die andere Hälfte der Tabletten auf die rechte Wangentasche zu verteilen. Wenn diese Dosis dann als wirksam erachtet wird, kann die Behandlung nachfolgender Durchbruchschmerzattacken mit einer Tablette Effentora der Stärke 400 Mikrogramm weitergeführt werden,

·für die Auftitration auf 600 Mikrogramm und 800 Mikrogramm sollten Tabletten der Stärke 200 Mikrogramm verwendet werden.

Dosen über 800 Mikrogramm wurden in klinischen Studien nicht geprüft.

Zur Behandlung einer einzelnen Durchbruchschmerzattacke sollten nicht mehr als zwei Tabletten angewendet werden, es sei denn, es erfolgt eine Titration unter Einsatz von bis zu vier Tabletten wie oben beschrieben.

Während der Titration sollten die Patienten mindestens 4 Stunden warten, bevor sie eine weitere Durchbruchschmerzattacke mit Effentora behandeln.

Erhaltungstherapie

Sobald im Rahmen der Auftitration die individuell wirksame Dosis ermittelt worden ist, sollte diese Dosis vom Patienten beibehalten werden. Dafür ist eine Einzeltablette der jeweiligen Stärke zu wählen. Die Intensität von Durchbruchschmerzattacken kann variieren und die erforderliche Dosis von Effentora kann im Laufe der Zeit aufgrund eines Fortschreitens der zu Grunde liegenden Krebserkrankung steigen. Wenn eine Durchbruchschmerzattacke nicht innerhalb von 30 Minuten nach Einnahme einer Dosis Effentora abklingt, kann eine zweite Tablette Effentora der gleichen Wirkstärke eingenommen werden. Vor Einnahme einer weiteren Dosis muss mind. 4 Stunden gewartet werden.

Wenn in mehreren aufeinander folgenden Fällen eine zweite Tablette Effentora erforderlich war, muss die übliche Erhaltungstherapie neu eingestellt werden (siehe unten).

Anpassung der Dosis

Die Erhaltungsdosis von Effentora sollte dann erhöht werden, wenn ein Patient über mehrere aufeinanderfolgende Durchbruchschmerzattacken hinweg mehr als eine Tablette pro Schmerzattacke benötigt. Für eine Neueinstellung der Dosis gilt die gleiche Vorgehensweise wie für die Dosistitration dargestellt (siehe oben).

Eine erneute Dosisanpassung der Opioid-Basistherapie kann erforderlich werden, wenn bei Patienten anhaltend mehr als vier Durchbruchschmerzattacken innerhalb von 24 Stunden auftreten.

Beim Ausbleiben einer adäquaten Schmerzkontrolle ist die Möglichkeit von Hyperalgesie, Toleranz und Fortschreiten der Grunderkrankung in Betracht zu ziehen (siehe Rubrik «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Beendigung der Therapie

Effentora sollte sofort abgesetzt werden, wenn bei dem Patienten keine Durchbruchschmerzattacken mehr auftreten. Die Basistherapie der Dauerschmerzen sollte wie verordnet fortgesetzt werden.

Ist ein Absetzen sämtlicher Opioide erforderlich, muss der Patient engmaschig ärztlich überwacht werden, um die eventuellen Auswirkungen eines abrupten Absetzens zu kontrollieren.

Ältere Patienten (über 65 Jahre)

In klinischen Studien war die individuell wirksame Dosis für Patienten über 65 Jahre tendenziell niedriger als für jüngere Patienten. Es wird empfohlen, bei der Dosistitration von Effentora bei älteren Patienten mit erhöhter Vorsicht vorzugehen.

Kinder und Jugendliche

Effentora wird nicht empfohlen für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren aufgrund des Fehlens von Daten zur Unbedenklichkeit und Wirksamkeit.

Patienten mit Leberfunktionsstörungen

Effentora sollte bei Patienten mit mässiger oder schwerer Leberfunktionseinschränkung mit Vorsicht angewendet werden (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen

Effentora sollte bei Patienten mit mässiger oder schwerer Nierenfunktionseinschränkung mit Vorsicht angewendet werden (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Patienten mit Xerostomie

Patienten, bei denen eine Xerostomie auftritt, wird geraten, vor der Anwendung von Effentora zum Anfeuchten der Wangentasche Wasser zu trinken. Wenn diese Empfehlung nicht zu einer angemessenen Auflösungsreaktion führt, kann ein Umstieg auf eine andere Therapie anzuraten sein.

Art der Anwendung

Bei Kontakt der Effentora Tablette mit Feuchtigkeit kommt es zu einer Brause-Reaktion, bei der der Wirkstoff freigesetzt wird. Daher sind die Patienten anzuweisen, die Blisterpackung erst unmittelbar vor dem Einlegen der Tablette in die Wangentasche zu öffnen.

Öffnen der Blisterpackung

Die Patienten sollten angewiesen werden, NICHT zu versuchen, die Tabletten aus der Blisterpackung zu drücken, da dies die Buccaltablette beschädigen könnte. Die korrekte Vorgehensweise zur Entnahme der Tablette aus der Blisterpackung ist wie folgt:

Eine Blistereinheit sollte durch Abreissen entlang der Perforationslinie von dem Blisterstreifen abgetrennt werden. Die Blistereinheit sollte dann entlang der auf der rückseitigen Folie markierten Linie, wie angezeigt, geknickt werden. Anschliessend sollte die rückseitige Folie abgezogen werden, um die Tablette zur Entnahme freizulegen.

Die Patienten sind anzuweisen, die Tablette nicht zu zerdrücken oder zu teilen.

Die Tablette sollte nach der Entnahme aus der Blisterpackung nicht mehr aufbewahrt werden, da ansonsten die Unversehrtheit der Tablette nicht mehr garantiert werden kann und das Risiko einer versehentlichen Exposition besteht.

Anwendung der Tablette

Die Effentora Tablette sollte unmittelbar nach der Entnahme aus der Blistereinheit im Ganzen in eine der Wangentaschen (d.h. in der Nähe eines Backenzahns zwischen Wange und Zahnfleisch) eingelegt werden.

Die Effentora Tablette sollte nicht gelutscht, gekaut oder geschluckt werden, da daraus im Vergleich zur ordnungsgemässen Anwendung niedrigere Plasmakonzentrationen resultieren.

Effentora sollte nach dem Einlegen so lange in der Wangentasche belassen werden bis sich die Tablette aufgelöst hat. Dies dauert in der Regel etwa 14-25 Minuten.

Wahlweise kann die Tablette auch sublingual platziert werden (siehe «Pharmakokinetik»).

Wenn nach 30 Minuten noch Reste der Effentora Tablette verblieben sind, können diese mit einem Glas Wasser geschluckt werden.

Die Zeit bis zum vollständigen Zerfall der Tablette nach Anwendung in der Mundhöhle scheint die frühe systemische Verfügbarkeit von Fentanyl nicht zu beeinflussen.

Solange sich die Tablette in der Wangentasche befindet, darf der Patient nichts essen oder trinken.

Sollte eine Schleimhautreizung in der Wangentasche auftreten, ist es zu empfehlen, die Tablette an einer anderen Stelle in der Wangentasche zu platzieren.

KontraindikationenÜberempfindlichkeit gegenüber Fentanyl oder einem der Hilfsstoffe.

Patienten ohne Opioid-Basistherapie (siehe «Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten»), da ein erhöhtes Risiko für eine Atemdepression besteht.

Schwere Atemdepression oder schwere obstruktive Lungenerkrankungen.

Behandlung akuter Schmerzen, welche keine Durchbruchschmerzen darstellen (beispielsweise postoperative Schmerzen, Kopfschmerzen und Migräne).

Gleichzeitige Anwendung von Monoaminoxidase (MAO)-Hemmern oder Anwendung von Effentora innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung einer Therapie mit MAO-Hemmern.

Warnhinweise und VorsichtsmassnahmenDie Patienten und die sie versorgenden Personen müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass Effentora einen Wirkstoff in einer Menge enthält, die tödlich sein kann, dies gilt besonders für Kinder. Daher sind alle Tabletten für Kinder unerreichbar und nicht sichtbar aufzubewahren.

Zur Minimierung des Risikos von Opioid-bedingten Nebenwirkungen und zur Ermittlung der individuell wirksamen Dosis ist es unabdingbar, die Patienten während des Titrationsprozesses unter engmaschige ärztliche Kontrolle zu stellen.

Es ist wichtig, dass die Basistherapie mit retardierten Opioiden zur Behandlung der Dauerschmerzen stabil eingestellt ist, bevor mit der Therapie mit Effentora begonnen wird, und dass der Patient die Basistherapie mit retardierten Opioiden weiterführt, während er Effentora einnimmt.

Arzneimittelabhängigkeit und Missbrauchspotenzial

Unter der wiederholten Anwendung von Opioiden kann sich eine Toleranzentwicklung und physische und/oder psychische Abhängigkeit entwickeln. Nach Anwendung von Opioiden kann eine iatrogene Abhängigkeit auftreten. Effentora kann wie andere Opioide missbraucht werden, und alle Patienten, die Opioide erhalten, sind auf Anzeichen von Missbrauch und Sucht zu überwachen. Patienten mit erhöhtem Risiko für Opioid-Missbrauch können dennoch angemessen mit Opioiden behandelt werden, diese Patienten müssen jedoch zusätzlich auf Anzeichen von Falschanwendung, Missbrauch oder Sucht überwacht werden. Die wiederholte Anwendung von Effentora kann zu einer Opioidgebrauchsstörung führen. Missbrauch oder absichtliche Falschanwendung von Effentora kann Überdosierung und/oder Tod zur Folge haben. Das Risiko für die Entwicklung einer Opioidgebrauchsstörung ist erhöht bei Patienten mit Substanzgebrauchsstörungen (einschliesslich Alkoholgebrauchsstörung) in der persönlichen oder familiären (Eltern oder Geschwister) Vorgeschichte, bei Rauchern oder bei Patienten mit anderen psychischen Erkrankungen (z.B. Major Depression, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen) in der Anamnese. Die Patienten müssen auf Anzeichen eines Suchtverhaltens (drug-seeking behaviour) überwacht werden (z.B. zu frühe Nachfrage nach Folgerezepten). Hierzu gehört auch die Überprüfung von gleichzeitig angewendeten Opioiden und psychoaktiven Arzneimitteln (wie Benzodiazepinen). Bei Patienten mit Anzeichen und Symptomen einer Opioidgebrauchsstörung sollte die Konsultation eines Suchtspezialisten in Betracht gezogen werden.

Atemdepression

Wie bei allen Opioiden besteht ein Risiko für eine klinisch relevante Atemdepression im Zusammenhang mit der Anwendung von Effentora. Eine Atemdepression kann, wenn sie nicht sofort erkannt und behandelt wird, zu Atemstillstand und Tod führen. Die Behandlung einer Atemdepression umfasst je nach klinischem Zustand des Patienten eine engmaschige Beobachtung, unterstützende Massnahmen und die Verabreichung von Opioidantagonisten. Eine schwerwiegende, lebensbedrohliche oder tödliche Atemdepression kann zu jedem Zeitpunkt der Therapie auftreten, das Risiko ist zu Beginn der Therapie oder nach einer Dosiserhöhung am grössten.

Schlafbezogene Atemstörung

Opioide können schlafbezogene Atmungsstörungen einschliesslich zentraler Schlafapnoe (ZSA) und schlafbezogener Hypoxämie verursachen. Die Anwendung von Opioiden geht mit einer dosisabhängigen Erhöhung des Risikos für eine zentrale Schlafapnoe einher.

Bei Patienten, mit zentraler Schlafapnoe sollte eine Verringerung der Opioid-Gesamtdosis in Betracht gezogen werden.

Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung

Besondere Vorsicht ist bei der Titration von Effentora bei Patienten mit nicht-schwerwiegender chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung oder anderen Erkrankungen geboten, die für eine Atemdepression prädisponieren, da es hier sogar bei den üblichen therapeutischen Dosen von Effentora zu Verringerung des Atemantriebes bis hin zur respiratorischen Insuffizienz kommen kann.

Gleichzeitige Anwendung mit zentral dämpfenden Substanzen

Die gleichzeitige Anwendung von Opioiden mit Benzodiazepinen oder anderen zentral dämpfenden Substanzen einschliesslich Gabapentinoide (Gabapentin oder Pregabalin) kann zu starker Sedierung, Atemdepression, Koma und Tod führen. Aufgrund dieser Risiken dürfen Opioide und Benzodiazepine oder andere zentral dämpfende Arzneimittel nur an Patienten, für die keine alternative Behandlungsoption in Frage kommt, begleitend verabreicht werden. Wird entschieden, Effentora begleitend zu Benzodiazepinen oder anderen zentral dämpfenden Arzneimitteln zu verschreiben, sind die jeweils niedrigste wirksame Dosierung und eine minimale Dauer der gleichzeitigen Anwendung zu wählen. Die Patienten müssen engmaschig auf Anzeichen und Symptome von Atemdepression und Sedierung überwacht werden. (siehe Rubrik «Interaktionen»).

Alkohol

Die gleichzeitige Einnahme von Fentanyl mit Alkohol kann zu schwerwiegenden Atemdepressionen führen, die manchmal tödlich verlaufen können (siehe «Interaktionen»).

Versehentliche Exposition

Die Patienten und ihre Betreuungspersonen müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass Effentora einen Wirkstoff in einer Menge enthält, die tödlich sein kann, dies gilt besonders für Kinder. Patienten und ihre Betreuungspersonen müssen darauf hingewiesen werden, alle Dosiereinheiten für Kinder unerreichbar aufzubewahren und angebrochene oder nicht verwendete Dosiereinheiten ordnungsgemäss zu entsorgen.

Erhöhter intrakranieller Druck, beeinträchtigtes Bewusstsein

Effentora sollte nur mit extremer Vorsicht bei Patienten zur Anwendung kommen, die besonders anfällig für intrakranielle Wirkungen einer CO2-Retention sein können, wie z.B. Patienten mit Anzeichen eines erhöhten intrakraniellen Drucks oder einer Bewusstseinseinschränkung. Opioide können den klinischen Verlauf bei Patienten mit Kopfverletzungen verschleiern und sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn dies klinisch gerechtfertigt ist.

Delirium

Das Risiko eines Deliriums ist bei fentanylhaltigen Arzneimitteln einschliesslich Arzneimitteln zur transmukosalen Anwendung und Kombinationspräparaten erheblich.

Herzerkrankung

Intravenös angewendetes Fentanyl kann eine Bradykardie hervorrufen. In klinischen Studien zu Effentora ergaben sich keine klaren Hinweise auf eine Bradykardie. Bei der Anwendung von Effentora bei Patienten mit vorbestehender oder vorangegangener Bradyarrhythmie ist jedoch Vorsicht geboten.

Leber- oder Nierenfunktionseinschränkung

Ebenfalls mit Vorsicht sollte Effentora bei Patienten mit Leber- oder Nierenfunktionseinschränkung angewendet werden. Der Einfluss einer eingeschränkten Leber- und Nierenfunktion auf die Pharmakokinetik des Arzneimittels wurde nicht untersucht. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die Clearance von Fentanyl nach intravenöser Anwendung bei Vorliegen einer Leber- und Nierenfunktionseinschränkung aufgrund der Veränderungen von metabolischer Clearance und Plasmaproteinen anders verläuft. Nach der Anwendung von Effentora kann eine eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion sowohl die Bioverfügbarkeit des geschluckten Fentanyls erhöhen als auch dessen systemische Clearance herabsetzen, was verstärkte und verlängerte Opioideffekte zur Folge haben kann. Daher ist während des Titrationsvorgangs bei Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Leber- oder Nierenfunktionseinschränkung besondere Sorgfalt geboten.

Hypovolämie, Hypotonie

Besondere Aufmerksamkeit erfordern auch Patienten mit Hypovolämie und Hypotonie.

Serotonin-Syndrom

Vorsicht ist geboten, wenn Effentora gleichzeitig mit Arzneimitteln appliziert wird, die serotonerge Neurotransmittersysteme beeinflussen.

Bei gleichzeitiger Anwendung serotonerger Arzneimittel wie beispielsweise selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SNRI), Muskelrelaxantien (z.B. Cyclobenzapyren, Metaxalon), und von Arzneimitteln, die den Serotonin-Stoffwechsel beeinträchtigen (einschliesslich Monoaminoxidasehemmern [MAO-Hemmer]), kann sich, auch bei Anwendung der empfohlenen Dosis, ein potenziell lebensbedrohliches Serotonin-Syndrom entwickeln.

Ein Serotonin-Syndrom kann sich in Form von Veränderungen des Geisteszustands (z.B. Erregtheit, Halluzinationen, Koma), einer autonomen Instabilität (z.B. Tachykardie, Blutdruckschwankungen, Hyperthermie), neuromuskulären Anomalien (z.B. Hyperreflexie, Koordinationsschwäche, Steifheit) und/oder gastrointestinalen Symptomen (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) äussern. Bei Verdacht auf Vorhandensein eines Serotonin-Syndroms muss die Behandlung mit Effentora sofort abgesetzt werden.

Anaphylaxie und Hypersensitivität

Anaphylaktische und Hypersensitivitätsreaktionen wurden in Zusammenhang mit der Anwendung von anderen oral transmukosalen Fentanyl–Präparaten beobachtet (siehe «Unerwünschte Wirkungen»).

Nebenniereninsuffizienz

Opioide können eine reversible Nebenniereninsuffizienz hervorrufen, die eine Überwachung und Glukokortikoid-Ersatztherapie erfordert. Symptome der Nebenniereninsuffizienz können u.a. Folgendes umfassen: Übelkeit, Erbrechen, Appetitverlust, Müdigkeit, Schwäche, Schwindel oder niedrigen Blutdruck.

Neonatales Opioidentzugssyndrom

Die längere Einnahme von Effentora in der Schwangerschaft kann zu einem neonatalen Opioidentzugssyndrom führen, dass potenziell lebensbedrohlich ist, wenn es nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Die Therapie sollte gemäss Protokollen erfolgen, die von Neonatologie-Experten entwickelt wurden. Ist der Einsatz von Opioiden bei einer Schwangeren über einen längeren Zeitraum notwendig, weisen Sie die Patientin auf das Risiko des neonatalen Opioidentzugssyndroms hin und stellen Sie sicher, dass die geeignete Behandlung gegebenenfalls zur Verfügung steht.

Hyperalgesie

Opioid-induzierte Hyperalgesie (OIH) tritt auf, wenn ein Opioid-Analgetikum paradoxerweise eine Zunahme der Schmerzen oder eine Steigerung der Schmerzempfindlichkeit verursacht. Dieser Zustand unterscheidet sich von der Toleranz, bei der zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Wirkung höhere Opioiddosen erforderlich sind. Zu den Symptomen der OIH gehören unter anderem eine Zunahme der Schmerzen bei Erhöhung der Opioiddosis, eine Abnahme der Schmerzen bei Verringerung der Opioiddosis oder Schmerzen bei normalerweise nicht schmerzhaften Reizen (Allodynie). Wenn bei einem Patienten der Verdacht auf eine OIH besteht, ist eine Verringerung der Opioiddosis oder eine Opioidrotation zu prüfen.

Verminderte Sexualhormone und erhöhtes Prolaktin

Die Langzeitanwendung von Opioiden kann mit erniedrigten Sexualhormon-Spiegeln und einem erhöhten Prolaktinspiegel verbunden sein. Die Symptome beinhalten verminderte Libido, Impotenz oder Amenorrhoe.

Spasmus des Sphincter Oddi/Pankreatits

Opioide können eine Funktionsstörung und einen Spasmus des Sphincter Oddi verursachen, wodurch der intrabiliäre Druck zunimmt und das Risiko für Gallenwegsymptome und Pankreatitis steigt.

Kontrollierte Natriumdiät

Dieses Arzneimittel enthält 10.2 mg Natrium (Effentora 100 Mikrogramm) pro Buccaltablette bzw. 20.4 mg Natrium (Effentora 200/400/600/800 Mikrogramm) pro Buccaltablette, entsprechend 0.5% bzw. 1% der von der WHO für einen Erwachsenen empfohlenen maximalen täglichen Natriumaufnahme mit der Nahrung von 2 g.

Dies ist zu berücksichtigen bei Personen unter Natrium kontrollierter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät.

InteraktionenAndere Interaktionen

Die gleichzeitige Anwendung anderer, das ZNS beeinflussende Arzneimittel wie andere Opioide, Sedativa, wie Benzodiazepine oder Hypnotika, Allgemeinanästhetika, Phenothiazine, Tranquilizer, Skelettmuskelrelaxantien, sedierende Antihistaminika, Gabapentinoide (Gabapentin und Pregabalin) und Alkohol kann additive dämpfende Effekte ergeben, die zu Atemdepression, Hypotonie, starker Sedierung oder Koma führen und manchmal tödlich verlaufen können (siehe Rubrik «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).Gegebenenfalls soll eine Dosisanpassung in Betracht gezogen werden.

Die Anwendung von Effentora ist kontraindiziert bei Patienten, die in den letzten 14 Tagen Monoaminoxidase (MAO)-Hemmer erhalten haben, da für Opioid-Analgetika eine starke und unvorhersagbare Potenzierung der Wirkstärke durch MAO-Hemmer berichtet wurde.

Ein Serotonin-Syndrom kann auftreten bei gleichzeitiger Verabreichung von Opioiden mit Monoaminoxidase-Hemmern (MAO-Hemmer) und serotonergen Wirkstoffen, wie selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI), Serotonin-Norepinephrin- Wiederaufnahmehemmern (SNRI) und trizyklischen Antidepressiva (TCA). Zu den Symptomen eines Serotonin-Syndroms können Änderungen des Bewusstseinszustands, autonome Instabilität, neuromuskuläre Anomalien und/oder gastrointestinale Symptome gehören.

Pharmakokinetische Interaktionen

Fentanyl wird vorwiegend über das humane Cytochrom P450 3A4 Isoenzym-System (CYP3A4) metabolisiert. Es können also Interaktionen auftreten, wenn Effentora zusammen mit Substanzen angewendet wird, die die CYP3A4-Aktivität beeinflussen. Die gleichzeitige Anwendung mit Substanzen, die eine CYP3A4-Aktivität induzieren, kann die Wirksamkeit von Effentora herabsetzen.

Die gleichzeitige Anwendung von Effentora mit starken CYP3A4-Inhibitoren (z.B. Ritonavir, Ketoconazol, Itraconazol, Troleandomycin, Clarithromycin und Nelfinavir) oder mittelstarken CYP3A4-Inhibitoren (z.B. Amprenavir, Aprepitant, Diltiazem, Erythromycin, Fluconazol, Fosamprenavir, Grapefruitsaft und Verapamil) kann erhöhte Plasmakonzentrationen von Fentanyl zur Folge haben, was möglicherweise zu schweren Arzneimittelnebenwirkungen einschliesslich einer tödlichen Atemdepression führen kann. Patienten, die Effentora zusammen mit mittelstarken oder starken CYP3A4-Inhibitoren erhalten, sollten über längere Zeit sorgfältig überwacht werden. Bei Dosiserhöhungen ist Vorsicht geboten.

Pharmakodynamische Interaktionen

Die gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln mit opioidantagonistischer Wirkung, z.B. Naloxon oder von partiellen Opioid-Agonisten / Antagonisten (z.B. Buprenorphin) wird nicht empfohlen. Diese weisen eine hohe Affinität zu Opioid-Rezeptoren mit relativ niedriger intrinsischer Aktivität auf. Sie antagonisieren daher teilweise die analgetische Wirkung von Fentanyl und können Entzugssymptome bei opioidabhängigen Patienten auslösen.

Schwangerschaft, StillzeitSchwangerschaft

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Fentanyl bei Schwangeren vor.

Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe «Präklinische Daten»). Das potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Effentora darf nicht während der Schwangerschaft angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich.

Die längere Anwendung von Effentora in der Schwangerschaft kann zu einem neonatalen Opioidentzugssyndrom führen, dass potenziell lebensbedrohlich ist, wenn es nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Die Therapie sollte gemäss Protokollen erfolgen, die von Neonatologie-Experten entwickelt wurden. Ist der Einsatz von Opioiden bei einer Schwangeren über einen längeren Zeitraum notwendig, weisen Sie die Patientin auf das Risiko des neonatalen Opioidentzugssyndroms hin und stellen Sie sicher, dass die geeignete Behandlung gegebenenfalls zur Verfügung steht (siehe auch Abschnitt «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Es wird angeraten, Fentanyl nicht während der Wehen und Geburt (und auch nicht bei einer Sectio caesarea) anzuwenden, da Fentanyl plazentagängig ist und beim Fetus eine Atemdepression hervorrufen kann. Wenn Effentora dennoch angewendet wird, sollte ein Antidot für das Kind unmittelbar bereitgehalten werden.

Stillzeit

Fentanyl geht in die Muttermilch über und kann beim gestillten Kind eine Sedierung und Atemdepression hervorrufen. Fentanyl soll von stillenden Frauen nicht angewendet werden. Mit dem Stillen soll erst wieder begonnen werden, wenn die letzte Einnahme von Fentanyl mindestens 5 Tage zurückliegt.

Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von MaschinenEs wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt. Allerdings beeinträchtigen Opioid-Analgetika die geistige und/oder körperliche Fähigkeit zur Bewältigung potenziell gefährlicher Aufgaben (wie z.B. das Führen eines Fahrzeugs oder das Bedienen von Maschinen). Den Patienten ist anzuraten, sich nicht hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen und auch keine Maschinen zu bedienen, wenn sie unter der Anwendung von Effentora Schläfrigkeit, Schwindel oder Sehstörungen bei sich bemerken. Auch sollte auf das Führen eines Fahrzeugs und das Bedienen von Maschinen verzichtet werden, solange nicht bekannt ist, wie der Einzelne auf die Behandlung mit Effentora reagiert.

Unerwünschte WirkungenUnter der Anwendung von Effentora sind die für Opioide typischen Nebenwirkungen zu erwarten. Häufig verschwinden diese im Rahmen der Titration auf die am besten geeignete Dosis ganz oder nehmen bei fortgesetzter Anwendung des Arzneimittels an Intensität ab. Zu den schwerwiegendsten Nebenwirkungen zählen Atemdepression (die potenziell zu einer Apnoe oder einem Atemstillstand führen kann), Kreislaufabfall, Hypotonie und Schock. Alle Patienten müssen sorgfältig auf diese Nebenwirkungen hin überwacht werden.

Ziel der klinischen Studien zu Effentora war es, die Sicherheit und Wirksamkeit in der Behandlung von Durchbruchschmerzen zu untersuchen. Dabei erhielten alle Patienten als Basismedikation gegen ihre Dauerschmerzen Opioide wie retardiertes Morphin oder transdermales Fentanyl. Daher ist es nicht möglich, die alleinigen Effekte von Effentora definitiv abzugrenzen.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Therapie mit Effentora während klinischer Studien und seit der Markteinführung beobachtet. Die Nebenwirkungen sind in untenstehender Tabelle in der bevorzugten Bezeichnung gemäss MedDRA-Konvention nach Systemorganklassen und Häufigkeit aufgelistet.

Die Häufigkeiten sind wie folgt definiert: sehr häufig (≥1/10), häufig (≥1/100 bis <1/10), gelegentlich (≥1/1.000 bis <1/100), selten (≥1/10.000 bis <1/1.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad angegeben:

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Häufig: Orale Candidosen

Gelegentlich: Pharyngitis

Selten: Orale Pustelbildung

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Häufig: Anämie, Neutropenie

Gelegentlich: Thrombozytopenie

Erkrankungen des Immunsystems

Nicht bekannt: Hypersensitivitätsreaktionen (einschliesslich Exanthem, Erythem, Ödeme von Lippen und Gesicht, Urtikaria)

Endokrine Erkrankungen

Selten: Hypogonadismus

Nicht bekannt: Nebennierenrindeninsuffizienz, Androgenmangel

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Häufig: Anorexie

Psychiatrische Erkrankungen

Häufig: Depression, Angst, Verwirrtheitszustand, Schlaflosigkeit

Gelegentlich: Euphorische Stimmungslage, Nervosität, Halluzinationen, visuelle Halluzinationen, Änderung des mentalen Zustandes, Abhängigkeit (Sucht), Desorientiertheit

Nicht bekannt: Delirium

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufig: Schwindel (13%), Kopfschmerzen (11%)

Häufig: Geschmacksstörung, Somnolenz, Lethargie, Tremor, Sedierung, Hypästhesie, Migräne

Gelegentlich: Bewusstseinseinschränkung, Aufmerksamkeitsstörung, Gleichgewichtsstörung, Dysarthrie

Selten: Kognitive Störung, Störung der Motorik

Nicht bekannt: Bewusstlosigkeit, tonisch-klonischer Krampfanfall

Augenerkrankungen

Gelegentlich: Sehstörung, Okuläre Hyperämie, verschwommenes Sehen, verminderte Sehschärfe

Selten: Abnormes Gefühl im Auge, Photopsie

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths

Gelegentlich: Vertigo, Tinnitus, Ohrbeschwerden

Herzerkrankungen

Häufig: Tachykardie

Gelegentlich: Bradykardie

Gefässerkrankungen

Häufig: Hypotonie, Hypertonie

Gelegentlich: Flush, Hitzewallungen

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Häufig: Dyspnoe, pharyngolaryngeale Schmerzen

Gelegentlich: Atemdepression, Schlafapnoe-Syndrom

Nicht bekannt: Atemstillstand

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufig: Übelkeit (23%), Erbrechen (12%)

Häufig: Obstipation, Stomatitis, Mundtrockenheit, Diarrhoe, Bauchschmerzen, gastroösophageale Refluxkrankheit, Magenbeschwerden, Dyspepsie, Zahnschmerzen

Gelegentlich: Ileus, Mundulzerationen, orale Hypästhesie, orale Beschwerden, Verfärbung der Mundschleimhaut, orale Weichteilerkrankung, Glossodynie, Bläschenbildung der Zunge, Zahnfleischschmerzen, Zungenulzerationen, Zungenerkrankung, Ösophagitis, aufgesprungene Lippen, Zahnerkrankung

Selten: Bläschenbildung der Mundschleimhaut, trockene Lippen

Nicht bekannt: Pankreatitis

Leber und Gallenerkrankungen

Gelegentlich: Dilatation der Gallenwege

Nicht bekannt: Spasmus des Sphincter Oddi

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Häufig: Pruritus, Hyperhidrose, Hautausschlag

Gelegentlich: Kalter Schweiss, Gesichtsschwellung, generalisierter Juckreiz, Alopezie

Selten: Onychorrhexis

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen

Häufig: Myalgie, Rückenschmerzen

Gelegentlich: Muskelzucken, Muskelschwäche

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: Harnretention

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Sehr häufig: Beschwerden am Verabreichungsort (11%) wie Blutungen, Schmerzen, Ulzeration, Reizung, Paresthesie, Anästhesie, Erythem, Ödem, Schwellung und Bläschenbildung

Häufig: Periphere Ödeme, Fatigue, Asthenie, Substanzentzugssyndrom, Schüttelfrost

Gelegentlich: Unwohlsein, Trägheit, Beschwerden im Brustkorb, Krankheitsgefühl, Nervöse Unruhe, Durst, Frieren, Schwitzen

Nicht bekannt: Fieber, Neonatales Opioidentzugssyndrom (siehe auch die Rubriken «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen» und «Schwangerschaft/Stillzeit»), Arzneimittelmissbrauch (siehe auch die Rubrik «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Untersuchungen

Häufig: Gewichtsabnahme

Gelegentlich: Verminderte Thrombozytenzahl, erhöhte Herzfrequenz, verminderter Hämatokrit, vermindertes Hämoglobin

Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen

Häufig: Sturz

Toleranz, physische und/oder psychische Abhängigkeit können sich bei wiederholter Verabreichung von Opioiden wie Fentanyl entwickeln.

Opioid-Entzugssymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Angst, Schüttelfrost, Tremor und Schwitzen wurden in Studien mit transmukosalem Fentanyl beobachtet.

Bewusstlosigkeit und Atemstillstand wurden im Zusammenhang mit einer Überdosierung beobachtet.

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von grosser Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung über das Online-Portal ElViS (Electronic Vigilance System) anzuzeigen. Informationen dazu finden Sie unter www.swissmedic.ch.

ÜberdosierungAnzeichen und Symptome

Es ist zu erwarten, dass die Symptome einer Fentanylüberdosierung mit denen von intravenös angewendetem Fentanyl und anderen Opioiden vergleichbar sind und eine Erweiterung der pharmakologischen Wirkungen darstellen. Ein veränderter mentaler Zustand, Bewusstlosigkeit, Koma, Hypotonie, Atemdepression, Atemnot und Atemstillstand sind hierbei die schwerwiegendsten Auswirkungen, die tödlich enden können.

Bei Fentanyl-Überdosierung wurden Fälle von Cheyne-Stokes-Atmung beobachtet, insbesondere bei Patienten mit Herzinsuffizienz in der Vorgeschichte.

Toxische Leukenzephalopathie wurde bei Überdosierung von Opioiden beobachtet.

Behandlung

Das unmittelbare Vorgehen bei einer Opioid-Überdosierung beinhaltet die Entfernung der Effentora Buccaltablette, wenn diese sich noch im Mund befindet, die Sicherstellung von freien Atemwegen, körperliche und verbale Stimulierung des Patienten, die Beurteilung der Bewusstseinslage, des Atem- und Kreislaufstatus sowie erforderlichenfalls eine assistierte Beatmung (Atemunterstützung).

Für die Behandlung der Überdosierung (versehentliche Einnahme) bei einer Opioid-naiven Person sollte ein intravenöser Zugang gelegt und je nach klinischer Indikationsstellung Naloxon oder andere Opioid-Antagonisten angewendet werden. Eine Atemdepression als Folge einer Überdosierung kann länger anhalten als die Wirkungsdauer des Opioid-Antagonisten (so liegt z.B. die Halbwertzeit von Naloxon im Bereich von 30 bis 81 Minuten), so dass eine wiederholte Gabe erforderlich sein kann.

Einzelheiten zur Anwendung sind der Fachinformation des jeweiligen Opioid-Antagonisten zu entnehmen.

Für die Behandlung einer Überdosierung bei Patienten, die eine Opioid-Basistherapie erhalten, sollte ein intravenöser Zugang gelegt werden. Der adäquate Einsatz von Naloxon oder eines anderen Opioid-Antagonisten kann in manchen Fällen durchaus gerechtfertigt sein, ist allerdings mit dem Risiko der Auslösung einer akuten Entzugssymptomatik assoziiert.

Obwohl nach der Anwendung von Effentora keine die Atmung beeinträchtigende Muskelsteifigkeit beobachtet wurde, ist diese für Fentanyl und andere Opioide bekannt. Für diesen Fall sollte mit einer assistierten Beatmung, der Gabe eines Opioid-Antagonisten und, als letzte Alternative, mit Muskelrelaxanzien behandelt werden.

Eigenschaften/WirkungenATC-Code N02AB03

Wirkungsmechanismus

Fentanyl ist ein Opioid-Analgetikum, das vorwiegend mit dem Opioid-µ-Rezeptor interagiert. Seine primären therapeutischen Wirkungen sind Analgesie und Sedierung. Die sekundären pharmakologischen Wirkungen sind Atemdepression, Bradykardie, Hypothermie, Obstipation, Miosis, physische Abhängigkeit und Euphorie.

Pharmakodynamik

Die analgetischen Wirkungen von Fentanyl sind plasmaspiegelabhängig. Im Allgemeinen erhöht sich die wirksame Konzentration und die Konzentration, bei der eine Toxizität auftritt, mit zunehmender Gewöhnung gegenüber Opioiden. Wie schnell sich eine Toleranz entwickelt, ist individuell sehr verschieden. Folglich sollte die Dosistitration für Effentora bis zum Erreichen des gewünschten Effekts individuell erfolgen (siehe «Dosierung/Anwendung»).

Sämtliche Opioid-µ-Rezeptor-Agonisten einschliesslich Fentanyl rufen dosisabhängig eine Atemdepression hervor. Das Risiko einer Atemdepression ist geringer bei Patienten, die eine chronische Opioid-Therapie erhalten, da diese Patienten eine Toleranz gegenüber atemdepressiven Effekten entwickeln.

Opioide können die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren- oder die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse beeinflussen. Zu den Veränderungen, die auftreten können gehören ein Anstieg von Prolaktin im Serum und ein Rückgang von Cortisol und Testosteron im Plasma. Diese hormonellen Veränderungen können sich in klinischen Zeichen und Symptomen äussern.

Klinische Wirksamkeit

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Effentora wurde bei Patienten, die das Arzneimittel beim Auftreten von Durchbruchschmerzen eingenommen haben, untersucht. Die präventive Anwendung von Effentora bei vorhersehbaren Schmerzattacken wurde nicht in den klinischen Studien untersucht.

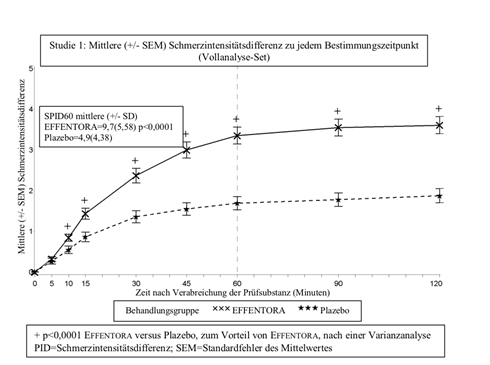

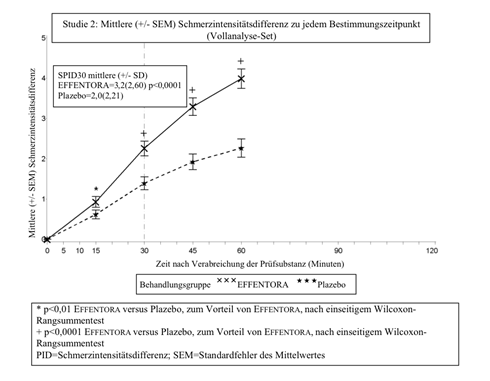

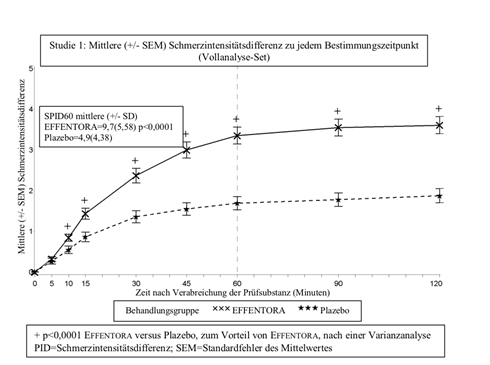

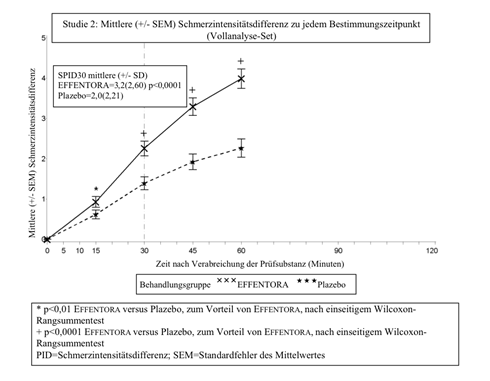

Es wurden zwei doppelblinde, randomisierte, Plazebo-kontrollierte Crossover-Studien mit insgesamt 248 Patienten mit Durchbruchschmerzen und Krebs durchgeführt, die im Durchschnitt 1 bis 4 Durchbruchschmerzattacken pro Tag unter einer Opioid-Basistherapie erlitten. Während einer initialen offenen Phase wurden die Patienten auf eine wirksame Dosis Effentora eingestellt. Patienten, bei denen diese wirksame Dosis ermittelt werden konnte, wurden in die doppelblinde Phase der Studie aufgenommen. Die primäre Wirksamkeitsvariable war die Bewertung der Schmerzintensität durch den Patienten. Die Patienten bewerteten die Schmerzintensität nach einer 11-Punkte-Skala. Für jede Durchbruchschmerzattacke wurde die Schmerzintensität vor und zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Behandlung bewertet.

Siebenundsechzig Prozent der Patienten konnten auf eine wirksame Dosis eingestellt werden.

In der pivotalen klinischen Studie (Studie 1) war der primäre Endpunkt die durchschnittliche aufsummierte Schmerzintensitätsdifferenz, gemessen ab der Dosisverabreichung bis einschliesslich 60 Minuten danach (SPID60), welche im Vergleich zur Plazebo-Behandlung statistisch signifikant ausfiel (p<0,0001).

In der zweiten pivotalen Studie (Studie 2) war der primäre Endpunkt die SPID30, welche ebenfalls im Vergleich zur Plazebo-Behandlung statistisch signifikant ausfiel (p<0,0001).

Siehe Abbildungen unten.

Eine statistisch signifikante Verbesserung der Schmerzintensitätsdifferenz wurde unter Effentora versus Plazebo bereits nach 10 Minuten in Studie 1 und nach 15 Minuten (früheste Messung) in Studie 2 festgestellt. Diese Unterschiede fielen auch weiterhin zu jedem nachfolgenden Bestimmungszeitpunkt in jeder der beiden Studien signifikant aus.

PharmakokinetikAllgemeine Einführung

Fentanyl ist stark lipophil und kann sehr rasch über die Mundschleimhaut und etwas langsamer über den konventionellen gastrointestinalen Weg resorbiert werden. Es wird einer First-Pass-Metabolisierung in Leber und Darm unterzogen. Die Metaboliten haben keinen Anteil an den therapeutischen Wirkungen von Fentanyl.

Bei Effentora kommt eine Freisetzungstechnik zum Einsatz, die sich einer Brause-Reaktion bedient, welche Rate und Menge des über die Wangenschleimhaut aufgenommenen Fentanyls steigert. Vorübergehende pH-Veränderungen, die mit der Brause-Reaktion einhergehen, können die Auflösung (bei einem niedrigeren pH-Wert) und die Membrandurchlässigkeit (bei einem höheren pH-Wert) optimieren.

Die Verweilzeit (definiert als die Zeitdauer, die die Tablette nach buccaler Anwendung benötigt, um zu zerfallen), beeinflusst nicht die frühe systemische Verfügbarkeit von Fentanyl. In einer Vergleichsstudie mit einer 400 µg Effentora Tablette, die entweder buccal (d.h. zwischen Wange und Zahnfleisch) oder sublingual appliziert wurde, wurden die Kriterien für Bioäquivalenz erfüllt.

Die Wirkung einer Nieren- oder Leberfunktionseinschränkung auf die Pharmakokinetik von Effentora wurde nicht untersucht.

Absorption

Nach Anwendung von Effentora in der Mundhöhle wird Fentanyl mit einer absoluten Bioverfügbarkeit von 65% leicht resorbiert. Das Resorptionsprofil von Effentora resultiert grösstenteils aus einer initial raschen Aufnahme über die Wangenschleimhaut, wobei die Plasmaspitzenkonzentrationen nach venöser Probenentnahme im Allgemeinen innerhalb einer Stunde nach Anwendung in der Mundhöhle erreicht werden. Etwa 50% der angewendeten Gesamtdosis wird rasch transmukosal absorbiert und wird systemisch verfügbar. Die verbleibende Hälfte der Gesamtdosis wird geschluckt und langsam aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert. Etwa 30% der geschluckten Menge (50% der Gesamtdosis) entgeht der First-Pass-Elimination in Leber und Darm und wird systemisch verfügbar.

Die wichtigsten pharmakokinetischen Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Pharmakokinetische Parameter* bei erwachsenen Probanden, die Effentora erhalten

|

Pharmakokinetische Parameter

(Mittel)

|

Effentora 400 Mikrogramm

| |

Absolute Bioverfügbarkeit

|

65 % (± 20 %)

| |

Transmukosal aufgenommener Anteil

|

48 % (± 31,8 %)

| |

Tmax (Minuten) **

|

46,8 (20-240)

| |

Cmax (ng/ml)

|

1,02 (± 0,42)

| |

AUC0-tmax (ng x h/ml)

|

0,40 (± 0,18)

| |

AUC0-inf (ng x h/ml)

|

6,48 (± 2,98)

|

* basierend auf venösen Blutproben (Plasma). Die Fentanylcitrat-Konzentrationen waren im Serum höher als im Plasma: Serum AUC und Cmax waren ungefähr 20% bzw. 30% höher als Plasma AUC und Cmax. Der Grund dieses Unterschiedes ist unbekannt.

** Daten für Tmax sind als Median angegeben (Bereich).

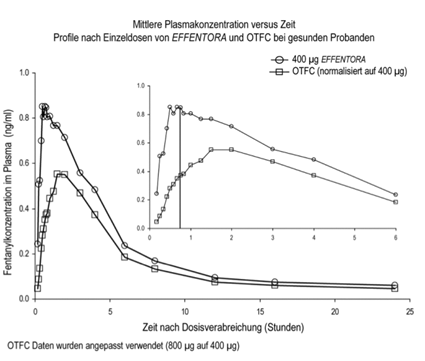

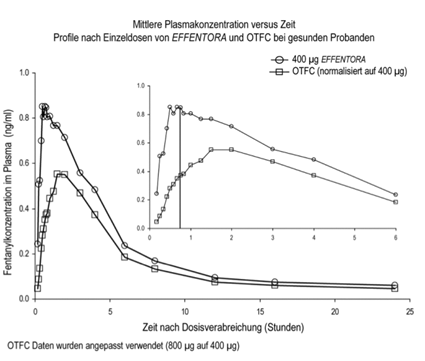

In pharmakokinetischen Studien, die die absolute und relative Bioverfügbarkeit von Effentora und oral-transmukosal verabreichtem Fentanylcitrat (OTFC) verglichen, wies die Fentanylabsorptionsrate und -menge für Effentora eine 30% bis 50% höhere Exposition auf als die von oral-transmukosal verabreichtem Fentanylcitrat. Wenn von anderen oralen Fentanylcitrat-Arzneimitteln umgestellt wird, ist eine unabhängige Dosistitration mit Effentora erforderlich, da die Bioverfügbarkeit der Arzneimittel signifikant unterschiedlich ist. Jedoch kann bei diesen Patienten eine Anfangsdosis in Betracht gezogen werden, die höher als 100 Mikrogramm liegt.

Siehe Abbildung unten:

Unterschiede in der Verfügbarkeit von Effentora wurden in einer klinischen Studie bei Patienten mit einer Mukositis des Schweregrads 1 beobachtet. Bei Patienten mit Mukositis war die Cmax 1% und die AUC0-8 25% höher als bei denjenigen ohne Mukositis. Die beobachteten Unterschiede waren nicht klinisch signifikant.

Distribution

Fentanyl ist in hohem Masse lipophil und verteilt sich mit einem grossen scheinbaren Verteilungsvolumen gut über das Gefässsystem. Nach buccaler Anwendung von Effentora erfährt Fentanyl initial eine rasche Verteilung, die ein Gleichgewicht von Fentanyl zwischen Plasma und stark durchbluteten Geweben (Hirn, Herz und Lungen) darstellt. Anschliessend erfolgt eine Umverteilung von Fentanyl zwischen tiefem Kompartiment (Muskeln und Fett) und Plasma.

Die Plasmaproteinbindung von Fentanyl beträgt 80% bis 85%. Das Hauptbindungsprotein ist alpha-1-saures Glykoprotein, aber auch Albumin und Lipoproteine haben einen gewissen Anteil. Der freie Anteil von Fentanyl erhöht sich bei Vorliegen einer Azidose.

Metabolismus

Die Verstoffwechselungswege nach buccaler Anwendung von Effentora waren bislang nicht Gegenstand klinischer Studien. Fentanyl wird in der Leber und Darmschleimhaut durch CYP3A4 Isoform zu Norfentanyl metabolisiert. In Tierstudien ist Norfentanyl pharmakologisch nicht aktiv. Mehr als 90% der verabreichten Fentanyl-Dosis wird durch Biotransformation zu N-dealkylierten und hydroxylierten inaktiven Metaboliten eliminiert.

Elimination

Nach intravenöser Gabe von Fentanyl werden weniger als 7% der verabreichten Dosis unverändert im Urin ausgeschieden und nur etwa 1% finden sich unverändert in den Faeces wieder. Die Metaboliten werden vorwiegend über den Urin ausgeschieden, während die fäkale Exkretion weniger wichtig ist.

Nach der Anwendung von Effentora ist die terminale Eliminationsphase von Fentanyl das Ergebnis der Umverteilung zwischen Plasma und tiefem Kompartiment. Diese Phase der Elimination ist langsam und resultiert in einer medianen terminalen Eliminationshalbwertzeit t1/2 von etwa 22 Stunden nach buccaler Anwendung der efferveszierenden Formulierung und etwa 18 Stunden nach intravenöser Anwendung. Die Gesamtplasma-Clearance von Fentanyl nach intravenöser Anwendung beträgt etwa 42 l/h.

Linearität/Nicht-Linearität

Es konnte eine Dosisproportionalität von 100 Mikrogramm bis 1.000 Mikrogramm gezeigt werden.

Präklinische DatenBasierend auf den konventionellen Studien zur Sicherheitspharmakologie, Toxizität bei wiederholter Gabe, Genotoxizität und Kanzerogenität lassen die präklinischen Daten keine besonderen Gefahren für den Menschen erkennen.

Studien zur embryonalen-/fetalen Entwicklung an Ratten und Kaninchen zeigten keine Substanz-induzierten Missbildungen oder Entwicklungsstörungen bei Verabreichung während der Organogenese.

In einer Studie zur Fertilität und frühen embryonalen Entwicklung an Ratten wurde bei hohen Dosierungen (300 µg/kg/Tag, s.c.) ein durch die männlichen Tiere vermittelter Effekt beobachtet.

Dieser Effekt hängt vermutlich mit den sedierenden Auswirkungen von Fentanyl im Tierversuch zusammen.

In Studien zur prä- und postnatalen Entwicklung an Ratten war bei ausgeprägt maternal toxischen Dosierungen die Überlebensrate der Nachkommen signifikant herabgesetzt. Weitere Befunde nach Gabe von maternal toxischen Dosen waren bei F1 Jungtieren eine Verzögerung der physischen Entwicklung, der sensorischen Funktionen, der Reflexe und des Verhaltens. Diese Effekte könnten entweder indirekt durch ein verändertes Pflegeverhalten der Mutter und/oder eine verminderte Milchproduktion oder durch eine direkte Wirkung von Fentanyl auf die Jungtiere ausgelöst worden sein.

Kanzerogenitätsstudien ergaben keine Hinweise auf ein krebsauslösendes Potential (26-wöchiger alternativer Haut-Bioassay an transgenen Tg.AC Mäusen; 2-jährige Studie an Ratten mit subkutaner Applikation).

Sonstige HinweiseHaltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Besondere Lagerungshinweise

In der Originalverpackung und nicht über 30°C lagern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise für die Handhabung

Die Patienten und die versorgenden Personen sind anzuweisen, übrige Tabletten, die sich noch in der Packung befinden, zu entsorgen, sobald sie nicht mehr gebraucht werden.

Angebrochenes oder nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist der Abgabestelle zur fachgerechten Entsorgung zurückzubringen.

Zulassungsnummer61669 (Swissmedic).

PackungenEffentora, 100 µg Packungen zu 4 und 28 Buccaltabletten [A+]

Effentora, 200 µg Packungen zu 4 und 28 Buccaltabletten [A+]

Effentora, 400 µg Packungen zu 4 und 28 Buccaltabletten [A+]

Effentora, 600 µg Packungen zu 4 und 28 Buccaltabletten [A+]

Effentora, 800 µg Packungen zu 4 und 28 Buccaltabletten [A+]

ZulassungsinhaberinCuratis AG, 4410 Liestal

Stand der InformationMärz 2024.

|