ZusammensetzungWirkstoffe

Linaclotidum.

Hilfsstoffe

Kapselinhalt: Cellulosum microcristallinum, Hypromellosum, Calcii chloridum dihydricum, Leucinum.

Kapselhülle: Gelatina, Macrogolum 3350, Titanii dioxidum (E171), Ferrum oxidum rubrum (E172), Ferrum oxidum flavum (E172).

Druckfarbe: Lacca, Propylenglycolum, Ammoniae solutio concentrata, Kalii hydroxidum, Titanii dioxidum (E171), Ferrum oxidum nigrum (E172).

Indikationen/AnwendungsmöglichkeitenSymptomatische Behandlung des mittelschweren bis schweren Reizdarm-Syndroms mit Obstipation (IBS-C) bei Erwachsenen.

Dosierung/AnwendungErwachsene

Die empfohlene Dosis beträgt 1 Kapsel mit 290 µg Linaclotid einmal täglich. Die Kapsel sollte mindestens 30 Minuten vor dem Essen eingenommen werden.

Ärzte sollten die Notwendigkeit einer fortgesetzten Behandlung regelmässig überprüfen. Die Wirksamkeit von Linaclotid wurde in doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studien mit einer Dauer von maximal 6 Monaten erwiesen. Wenn nach 4 Behandlungswochen keine Besserung der Symptome eintritt, sollte der Patient erneut untersucht werden und der Nutzen und die Risiken einer fortgesetzten Behandlung sollten erneut geprüft werden.

Spezielle Dosierungsanweisungen

Patienten mit Leberfunktionsstörungen

Bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen sind keine Dosisanpassungen erforderlich (siehe «Pharmakokinetik»).

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen

Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen sind keine Dosisanpassungen erforderlich (siehe «Pharmakokinetik»).

Ältere Patienten

Obwohl bei älteren Patienten keine Dosisanpassung erforderlich ist, sollte die Behandlung sorgfältig überwacht und regelmässig neu beurteilt werden (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

Kinder und Jugendliche

Über die Sicherheit und Wirksamkeit von Linaclotid bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine Daten vor. Constella sollte bei Kindern und Jugendlichen nicht angewendet werden (siehe «Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen»).

KontraindikationenÜberempfindlichkeit gegenüber Linaclotid oder einem der Hilfsstoffe.

Patienten mit bekannter oder vermuteter mechanischer gastrointestinaler Obstruktion.

Warnhinweise und VorsichtsmassnahmenConstella darf nur angewendet werden, wenn organische Erkrankungen als Ursache der Beschwerden ausgeschlossen wurden und mittelschweres oder schweres IBS-C (siehe «Pharmakodynamik») diagnostiziert wurde.

Die Patienten sollten darauf hingewiesen werden, dass während der Behandlung Durchfall und Blutung im unteren Gastrointestinaltrakt auftreten können. Die Patienten sind anzuweisen, bei Auftreten von schwerem oder anhaltendem Durchfall oder Blutung im Gastrointestinaltrakt während der Behandlung mit Linaclotid ihren Arzt oder ihre Ärztin zu kontaktieren (siehe «Unerwünschte Wirkungen»).

Im Falle von anhaltendem (z.B. mehr als 1 Woche) oder schwerem Durchfall sollte das vorübergehende Absetzen von Linaclotid bis zum Abklingen der Durchfallepisode erwogen und ärztlicher Rat gesucht werden. Besondere Vorsicht ist geboten bei Patienten, die eine Neigung zu Störungen des Wasser- oder Elektrolythaushaltes aufweisen und bei Patienten, die solche Störungen schlecht vertragen (z.B. ältere Personen, Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, Hypertonie). In diesen Fällen sollte eine Elektrolytkontrolle und eventuell eine Kontrolle des Säure-Basen-Haushaltes erwogen werden.

Nach der Anwendung von Linaclotid wurden Fälle von intestinaler Perforation bei Patienten mit Erkrankungen, die mit einer lokalisierten oder diffusen Schwäche der Darmwand in Verbindung stehen können, berichtet. Die Patienten sollten angewiesen werden, bei schweren, anhaltenden oder sich verschlimmernden Abdominalschmerzen unverzüglich ärztliche Hilfe zu suchen; Linaclotid muss abgesetzt werden, wenn diese Symptome auftreten.

Linaclotid wurde nicht an Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, untersucht. Die Anwendung von Constella bei diesen Patienten kann deshalb nicht empfohlen werden.

Ältere Patienten

Es liegen begrenzte Daten bei älteren Patienten vor (siehe «Klinische Wirksamkeit»). Diese Daten zeigen, dass bei ≥65-jährigen Patienten Durchfälle häufiger auftreten als bei jüngeren Patienten (siehe «Unerwünschte Wirkungen»). Aufgrund des erhöhten Risikos für Durchfall und für damit zusammenhängende Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes ist bei diesen Patienten besondere Vorsicht geboten und das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Behandlung sollte regelmässig neu überprüft werden.

Kinder und Jugendliche

Constella sollte bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden, da es in dieser Altersgruppe nicht untersucht wurde. Da bekannt ist, dass der GC-C-Rezeptor bei sehr jungen Individuen überexprimiert wird, könnten Kinder unter 2 Jahren besonders empfindlich auf die Wirkungen von Linaclotid reagieren.

InteraktionenEs wurden keine Studien zu Arzneimittelwechselwirkungen in vivo durchgeführt.

Nach Einnahme der empfohlenen Dosis ist Linaclotid im Plasma kaum nachweisbar. In vitro-Studien haben zudem gezeigt, dass Linaclotid weder ein Substrat noch ein Inhibitor/Induktor des Cytochrom-P450-Enzymsystems darstellt, und dass es mit einer Reihe üblicher Efflux- und Aufnahme-Transportern nicht interagiert (siehe «Pharmakokinetik»).

Eine klinische Studie zu Nahrungsmittel-Wechselwirkungen bei gesunden Probanden hat gezeigt, dass Linaclotid weder nach dem Essen noch im nüchternen Zustand im Plasma nachweisbar war. Die Einnahme von Constella nach dem Essen hatte häufigeren und weicheren Stuhl sowie mehr gastrointestinale unerwünschte Ereignisse zur Folge als im nüchternen Zustand (siehe «Klinische Wirksamkeit»). Die Kapsel sollte 30 Minuten vor einer Mahlzeit eingenommen werden (siehe «Dosierung/Anwendung»).

Das Durchfallrisiko kann bei gleichzeitiger Einnahme von Protonenpumpenhemmern, Laxantien oder nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAIDs) steigen.

Bei schwerem oder anhaltendem Durchfall kann die Absorption von anderen oral verabreichten Arzneimitteln beeinträchtigt werden. Bei Arzneimitteln, die oral eingenommen werden und einen engen therapeutischen Index haben (wie z.B. Levothyroxin), ist Vorsicht geboten, da ihre gastrointestinale Absorption und damit ihre Wirksamkeit herabgesetzt sein kann. Die Wirksamkeit oraler Kontrazeptiva kann herabgesetzt sein und die Anwendung einer zusätzlichen Verhütungsmethode wird empfohlen, um ein mögliches Versagen des oralen Kontrazeptivums zu verhindern.

Schwangerschaft, StillzeitSchwangerschaft

Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen auf die Reproduktionstoxizität schliessen (siehe «Präklinische Daten»). Es liegen nur sehr begrenzt Daten über die Anwendung von Linaclotid bei Schwangeren vor. Als Vorsichtsmassnahme ist deshalb ein Verzicht auf die Anwendung in der Schwangerschaft anzuraten.

Stillzeit

Constella wird nach oraler Anwendung kaum resorbiert. In der Milch von sieben stillenden Frauen, die Linaclotid bereits therapeutisch einnahmen, wurden weder Linaclotid noch sein aktiver Metabolit nachgewiesen. Daher wird davon ausgegangen, dass das Stillen nicht zu einer Exposition des Kindes gegenüber Linaclotid führt und dass Constella während der Stillzeit angewendet werden kann. Die Wirkungen von Linaclotid oder seines Metaboliten auf die Milchproduktion bei stillenden Frauen wurde nicht untersucht.

Fertilität

Tierexperimentelle Studien haben keine Auswirkungen auf die männliche oder weibliche Fertilität gezeigt.

Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von MaschinenConstella hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Unerwünschte WirkungenZusammenfassung des Sicherheitsprofils

Linaclotid wurde an 1'166 Patienten mit IBS-C in kontrollierten klinischen Studien oral verabreicht. Insgesamt 892 dieser Patienten erhielten Linaclotid in der empfohlenen Dosis von 290 µg einmal täglich. Die gesamte Exposition im klinischen Entwicklungsplan überschritt 1500 Patientenjahre. Die am häufigsten beobachtete unerwünschte Wirkung im Zusammenhang mit der Behandlung mit Constella war Durchfall, hauptsächlich von leichter bis mässiger Intensität. Dieser trat bei ca. 20% der Patienten auf. In seltenen und schwereren Fällen kann dies zum Auftreten von Dehydratation, Hypokaliämie, erniedrigtem Bicarbonat im Blut, Schwindelgefühl und Orthostasesyndrom führen.

Andere häufige unerwünschte Wirkungen (>1%) waren Bauchschmerzen, abdominelles Völlegefühl und Flatulenz.

Liste der unerwünschten Wirkungen

Die nachfolgend aufgeführten unerwünschten Wirkungen wurden in kontrollierten klinischen Studien mit der empfohlenen Dosis von 290 µg einmal täglich beobachtet.

Die Häufigkeiten sind wie folgt definiert: sehr häufig (≥1/10), häufig (≥1/100 bis <1/10), gelegentlich (≥1/1'000 bis <1/100), selten (≥1/10'000 bis <1/1'000), sehr selten (<1/10'000), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Häufig: virale Gastroenteritis

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Gelegentlich: Hypokaliämie, Dehydratation, verminderter Appetit

Störungen des Nervensystems

Häufig: Schwindelgefühl

Gefässerkrankungen

Gelegentlich: Orthostasesyndrom

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufig: Durchfall

Häufig: Bauchschmerzen, abdominelles Völlegefühl, Flatulenz

Gelegentlich: Stuhlinkontinenz, Defäkationsdrang, Blutung im unteren Gastrointestinaltrakt einschliesslich hämorrhoidaler und rektaler Blutung, Übelkeit, Erbrechen

Selten: Gastrointestinale Perforation

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich: Urtikaria (Nesselsucht)

Nicht bekannt: Hautausschlag

Untersuchungen

Selten: Bicarbonat im Blut erniedrigt

Beschreibung ausgewählter unerwünschter Wirkungen

Durchfall ist die häufigste unerwünschte Wirkung von Constella und ist mit der pharmakologischen Wirkung des Wirkstoffs verbunden. In klinischen Studien hatten ca. 20% der Patienten, die mit Constella behandelt wurden, Durchfall, versus 3% unter Placebo.

Die Mehrzahl der beobachteten Fälle von Durchfall war leicht (43%) bis mässig (47%). Bei 2% der behandelten Patienten trat schwerer Durchfall auf. Etwa die Hälfte der Durchfall-Episoden begann innerhalb der ersten Behandlungswoche. Bei einem Drittel der Patienten klang der Durchfall innerhalb von 7 Tagen ab. 80 Patienten (50%) litten jedoch mehr als 28 Tage an Durchfall (das entspricht 9,9% aller mit Linaclotid behandelten Patienten).

Insgesamt 5% der Patienten in klinischen Studien brachen die Behandlung aufgrund von Durchfall ab. Bei den Patienten, bei denen der Durchfall zum Absetzen der Behandlung führte, klang der Durchfall nach wenigen Tagen nach Beendigung der Behandlung ab.

Bei älteren Patienten (>65 Jahre), bei Patienten mit hohem Blutdruck oder Diabetes oder bei Patienten, die gleichzeitig Protonenpumpenhemmer einnahmen, wurde Durchfall häufiger beobachtet als in der in die klinischen Studien aufgenommenen Gesamtpopulation mit IBS-C.

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von grosser Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdacht einer neuen oder schwerwiegenden Nebenwirkung über das Online-Portal ElViS (Electronic Vigilance System) anzuzeigen. Informationen dazu finden Sie unter www.swissmedic.ch.

ÜberdosierungEine Überdosierung kann zu Symptomen führen, die auf einer Verstärkung der bekannten pharmakodynamischen Wirkungen des Arzneimittels beruhen, vor allem Durchfall. In einer Studie an gesunden Freiwilligen, die eine Einzeldosis von 2'897 µg (das bis zu 10-fache der empfohlenen therapeutischen Dosis) erhielten, stimmte das Sicherheitsprofil dieser Probanden mit dem in der Gesamtpopulation überein, in der Durchfall die am häufigsten beobachtete Nebenwirkung war.

Im Falle einer Überdosierung sollte der Patient eine symptomatische Behandlung erhalten und je nach Bedarf des individuellen Patienten sollten unterstützende Massnahmen ergriffen werden.

Eigenschaften/WirkungenATC-Code

A06AX04

Wirkungsmechanismus

Linaclotid ist ein Guanylat-Cyclase-C (GC-C)-Rezeptoragonist mit viszeralen analgetischen und sekretorischen Wirkungen.

Linaclotid ist ein synthetisches Peptid mit 14 Aminosäuren, das strukturell mit den endogenen Guanylin-Peptiden verwandt ist. Sowohl Linaclotid als auch sein aktiver Metabolit binden an den GC-C-Rezeptor an der luminalen Oberfläche des Darmepithels. Es konnte an Tiermodellen gezeigt werden, dass Linaclotid aufgrund seiner Wirkung am GC-C-Rezeptor viszerale Schmerzen verringert und den Magen-Darm-Transit beschleunigt. Ebenso konnte gezeigt werden, dass es auch beim Menschen die Kolontransitzeit beschleunigt. Die Aktivierung des GC-C-Proteins führt zur Zunahme der Konzentration von zyklischem Guanosin-Monophosphat (cGMP), sowohl extrazellulär als auch intrazellulär.

Es wird angenommen, dass extrazelluläres cGMP nociceptive Stimuli an der viszeralen Afferenz hemmt, was in Tiermodellen zu verringerten viszeralen Schmerzen führt. Intrazelluläres cGMP verursacht durch die Aktivierung des CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) eine Sekretion von Chlorid und Bicarbonat in das Darmlumen, was zu vermehrter Darmflüssigkeit und schnellerem Kolontransit führt.

Pharmakodynamik

In einer Cross-Over-Studie zu Wechselwirkungen mit Nahrung erhielten 18 gesunde Probanden 7 Tage lang 290 µg Constella, sowohl in nüchternem Zustand als auch nach dem Essen. Die Einnahme von Constella unmittelbar nach einem stark fetthaltigen Frühstück führte zu häufigerem und weicherem Stuhl sowie mehr gastrointestinalen unerwünschten Ereignissen als die Einnahme in nüchternem Zustand.

Klinische Wirksamkeit

Die Wirksamkeit von Linaclotid wurde in zwei randomisierten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten klinischen Phase-III-Studien bei Patienten mit IBS-C nachgewiesen. In der ersten klinischen Studie (Studie 1) wurden 802 Patienten mit 290 µg Constella oder Placebo einmal täglich für die Dauer von 26 Wochen behandelt. In der zweiten klinischen Studie (Studie 2) wurden 800 Patienten 12 Wochen lang mit 290 µg Constella oder Placebo behandelt und dann erneut in eine zusätzliche 4-wöchige Behandlungsperiode randomisiert. Während der 2-wöchigen Baseline-Periode vor der Behandlung hatten die Patienten Bauchschmerzen mit einem durchschnittlichen Wert von 5,6 (Skala von 0 bis 10), Blähungen mit einem durchschnittlichen Wert von 6,6 (Skala von 0 bis 10), spontane Stuhlgänge (SSG) mit einer durchschnittlichen Anzahl von 1,8 pro Woche und im Durchschnitt waren 2,2% der Tage dieser Periode «bauchschmerzfrei».

Die in die klinischen Phase-III-Studien aufgenommene Patientenpopulation wies folgende Eigenschaften auf: Durchschnittsalter 43,9 Jahre [Bereich 18 bis 87 Jahre, 5,3% ≥65 Jahre], 90,1% Frauen. Alle Patienten erfüllten die Rom-II-Kriterien für IBS-C. Es war Voraussetzung, dass die Bauchschmerzen während der 2-wöchigen Baseline-Periode einen mittleren Wert von ≥3 auf einer numerischen Bewertungsskala von 0 bis 10 aufwiesen (Kriterien, die einer Population mit mittlerem bis schwerem IBS entsprechen) und sie <3 vollständige spontane Stuhlgänge (VSSG) und ≤5 SSG pro Woche verzeichneten.

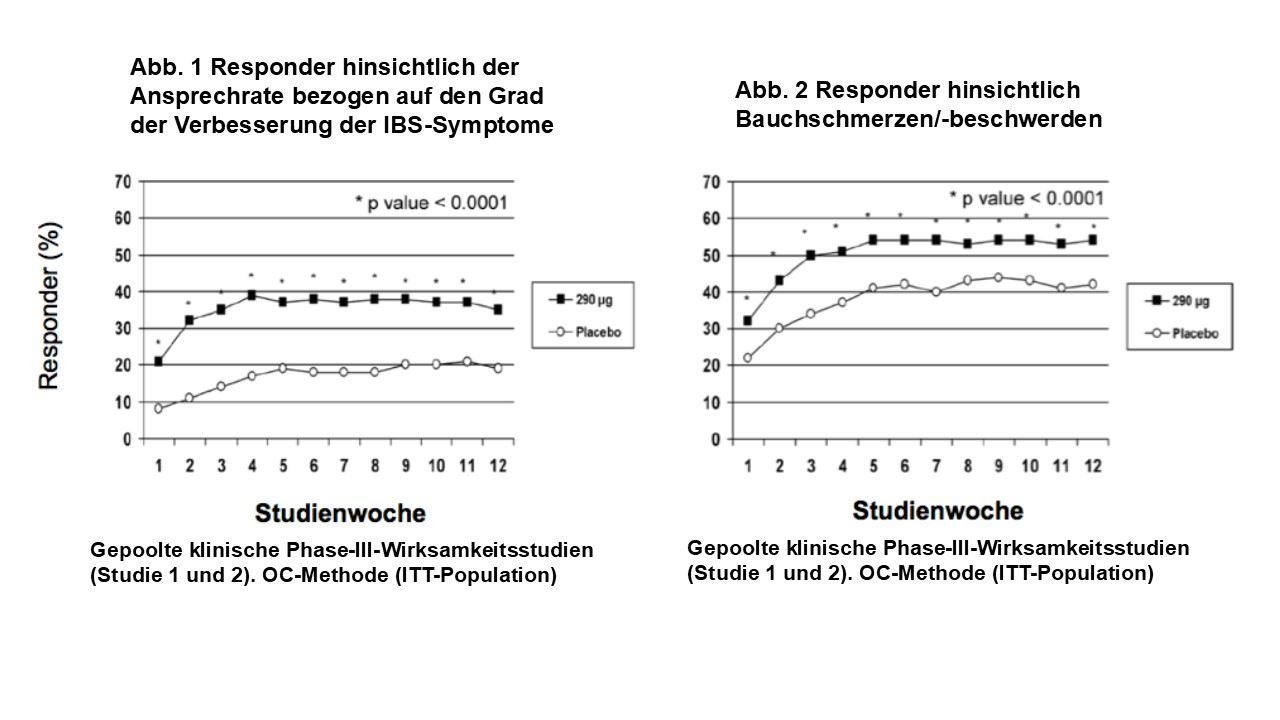

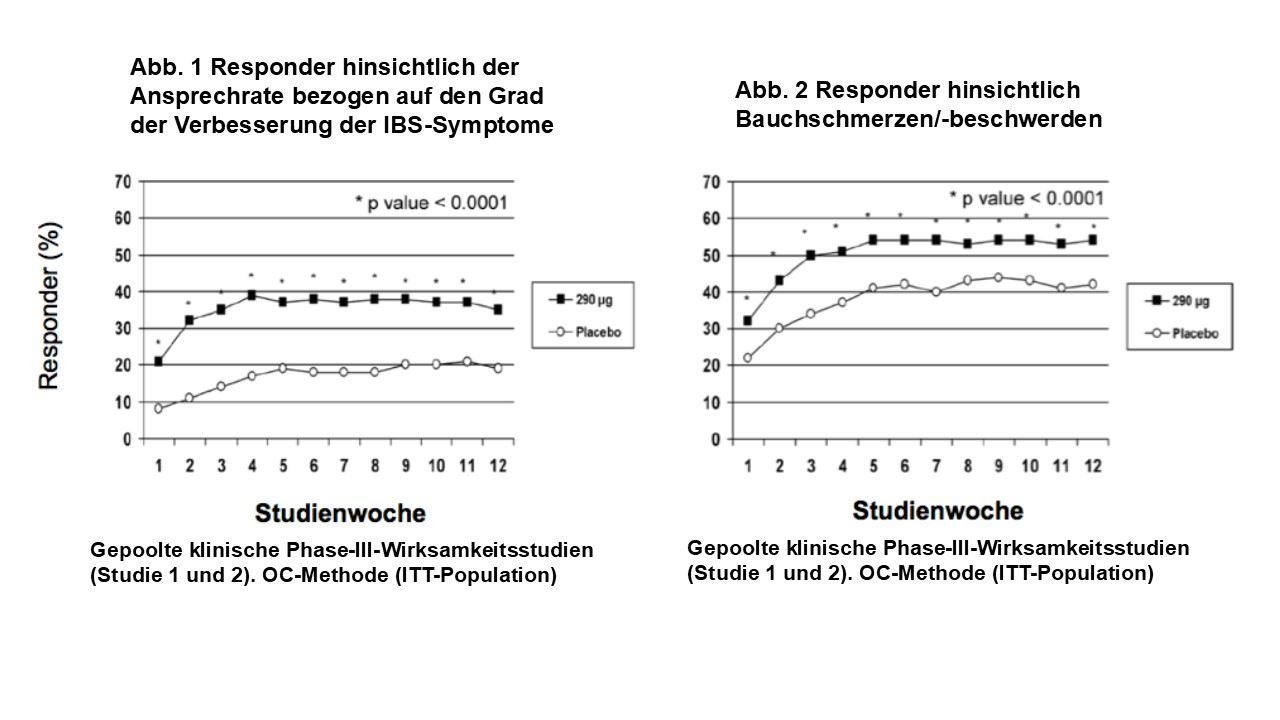

Die kombinierten Endpunkte in beiden klinischen Studien waren die Ansprechrate bezogen auf den Grad der Verbesserung der IBS-Symptome nach 12 Wochen und die Ansprechrate hinsichtlich Bauchschmerzen/-beschwerden nach 12 Wochen. Als IBS-Symptom-Responder wurde ein Patient definiert, der während mindestens 50% der Behandlungsperiode eine erhebliche oder vollständige Besserung (Score ≤2 auf einer Skala von 0 bis 6) seiner IBS Symptome verspürte. Ein Responder hinsichtlich der Verbesserung bei Bauchschmerzen/-beschwerden war ein Patient, der eine mindestens 30%ige Besserung während mindestens 50% der Behandlungsperiode verspürte.

Bezüglich der Behandlung nach 12 Wochen zeigte Studie 1, dass 39% der mit Linaclotid behandelten Patienten gegenüber 17% der Placebo-Patienten IBS-Symptom-Responder (p<0,0001) waren. 54% der mit Linaclotid behandelten Patienten gegenüber 39% der Placebo-Patienten waren Bauchschmerzen/-beschwerden-Responder (p<0,0001).

Studie 2 zeigte, dass 37% der mit Linaclotid behandelten Patienten gegenüber 19% der Placebo-Patienten IBS-Symptom-Responder (p<0,0001) und 55% der mit Linaclotid behandelten Patienten gegenüber 42% der Placebo-Patienten Bauchschmerzen/-beschwerden-Responder (p=0,0002) waren.

Bezüglich der Behandlung nach 26 Wochen zeigte Studie 1, dass 37% bzw. 54% der mit Linaclotid behandelten Patienten gegenüber 17% und 36% der Placebo-Patienten IBS-Symptom-Responder (p<0,0001) bzw. Bauchschmerzen/-beschwerden-Responder (p<0,0001) waren.

In beiden Studien konnten erste Verbesserungen bereits nach einer Woche beobachtet werden und sie hielten über die gesamte Behandlungsperiode an (Abbildungen 1 und 2). Es konnte gezeigt werden, dass Linaclotid keinen Rebound-Effekt verursacht, wenn die Behandlung nach 3 Monaten kontinuierlicher Behandlung beendet wurde.

Andere Anzeichen und Symptome von IBS-C verbesserten sich bei mit Linaclotid behandelten Patienten gegenüber der Placebo-Patienten (p<0,0001), wie in folgender Tabelle angegeben. Diese Wirkungen wurden nach der ersten Woche erreicht und hielten über die gesamte Behandlungsperiode an.

Wirkung von Constella auf die IBS-C Symptome während der ersten 12 Behandlungswochen in den gepoolten klinischen Phase-III-Wirksamkeitsstudien (Studien 1 und 2)

|

Wichtigste sekundäre Endpunkte

|

Placebo (N=797)

|

Linaclotid (N=805)

|

| |

|

Baseline Mittelwert

|

12 Wochen

Mittelwert

|

Veränderung gegenüber Baseline Mittelwert

|

Baseline Mittelwert

|

12 Wochen

Mittelwert

|

Veränderung gegenüber Baseline Mittelwert

|

Mittlere Differenz nach der LS-Methode

| |

Blähungen (numerische Bewertungsskala mit 11 Punkten)

|

6,5

|

5,4

|

-1,0

|

6,7

|

4,6

|

-1,9

|

-0,9*

| |

VSSG/Woche

|

0,2

|

1,0

|

0,7

|

0,2

|

2,5

|

2,2

|

1,6*

| |

Stuhlbeschaffenheit (BSFS)

|

2,3

|

3,0

|

0,6

|

2,3

|

4,4

|

2,0

|

1,4*

| |

Mit Pressen verbundener/

schmerzhafter Stuhlgang (Ordinalskala mit 5 Punkten)

|

3,5

|

2,8

|

-0,6

|

3,6

|

2,2

|

-1,3

|

-0,6*

|

* p<0,0001, Linaclotid vs. Placebo. LS: Least Square

VSSG: vollständiger spontaner Stuhlgang, mit einem Gefühl der vollständigen Darmentleerung verbunden

BSFS: Bristol Stool Form Scale

PharmakokinetikAbsorption

Linaclotid ist nach oraler Einnahme der therapeutischen Dosis nur minimal im Plasma nachweisbar, weshalb keine pharmakokinetischen Standardparameter ermittelt werden können.

Nach Einnahme von Einzeldosen von bis zu 966 µg und Mehrfachdosierungen von bis zu 290 µg Linaclotid konnten weder Linaclotid noch sein aktiver Metabolit (Des-Tyrosin) im Plasma nachgewiesen werden. Bei Gabe von 2'897 µg am 8.Tag im Anschluss an einen 7-tägigen Zyklus von 290 µg/Tag war Linaclotid nur bei 2 von 18 Probanden in Konzentrationen knapp oberhalb der Quantifizierungsgrenze von 0,2 ng/ml nachweisbar (Konzentrationen lagen im Bereich von 0,212 bis 0,735 ng/ml). In beiden pivotalen Phase III-Studien, in denen bei Patienten 290 µg Linaclotid einmal täglich angewendet wurden, konnte Linaclotid nur bei 2 von 162 Patienten etwa 2 Stunden nach der ersten Linaclotid-Dosis nachgewiesen werden (die Konzentrationen lagen bei 0,241 ng/ml bis 0,239 ng/ml) und bei keinem Patienten nach 4 Behandlungswochen. Der aktive Metabolit konnte zu keinem Zeitpunkt bei keinem der 162 Patienten nachgewiesen werden.

Distribution

Da Linaclotid nach Einnahme therapeutischer Dosen nur selten im Plasma nachweisbar ist, wurden keine Studien zur Distribution durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass Linaclotid in vernachlässigbarem Ausmass oder gar nicht systemisch verteilt wird.

Metabolismus

Linaclotid wird lokal im Magen-Darm-Trakt zu seinem aktiven primären Metaboliten, Des-Tyrosin, metabolisiert. Sowohl Linaclotid als auch der aktive Metabolit Des-Tyrosin werden reduziert und im Magen-Darm-Trakt enzymatisch in kleinere Peptide und natürlich vorkommende Aminosäuren proteolysiert.

Die potenziell hemmende Wirkung von Linaclotid und seinem aktiven Primärmetaboliten MM-419447 auf die menschlichen Efflux-Transporter BCRP, MRP2, MRP3 und MRP4 und auf die menschlichen Aufnahme-Transporter OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, PEPT1 und OCTN1 wurde in vitro untersucht.

Die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt, dass bei klinisch relevanten Konzentrationen keines der Peptide hemmend auf häufige Efflux- und Aufnahme-Transporter wirkt.

Des Weiteren wurde in vitro untersucht, ob Linaclotid und seine Metaboliten häufige Darmenzyme (CYP2C9 und CYP3A4) und Leberenzyme (CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 und 3A4) hemmen bzw. die Leberenzyme (CYP1A2, 2B6 und 3A4/5) induzieren. Die Ergebnisse dieser Studien haben gezeigt, dass Linaclotid und der Des-Tyrosin-Metabolit das Cytochrom-P450-Enzymsystem weder hemmen noch induzieren.

Elimination

Nach oraler Gabe einer Einzeldosis von 2'897 µg Linaclotid an Tag 8 im Anschluss an einen 7-tägigen Zyklus von 290 µg/Tag bei 18 gesunden Freiwilligen wurden etwa 3-5% der Dosis im Stuhl festgestellt, nahezu vollständig als aktiver Des-Tyrosin-Metabolit.

Kinetik spezieller Patientengruppen

Alter und Geschlecht

Es wurden keine Studien zum Einfluss von Alter und Geschlecht auf die pharmakokinetischen Eigenschaften von Linaclotid durchgeführt. Es wird nicht erwartet, dass Alter und Geschlecht einen Einfluss auf die Pharmakokinetik haben, der eine Anpassung der Dosierung erfordern würde.

Leberfunktionsstörung

Constella wurde nicht an Patienten mit Leberfunktionsstörung untersucht. Linaclotid wird praktisch nicht absorbiert und es wird innerhalb des Gastrointestinaltraktes metabolisiert. Es wird deshalb nicht erwartet, dass eine Leberfunktionsstörung Einfluss auf die Verstoffwechselung oder die Clearance von Linaclotid oder seiner Metaboliten hat.

Nierenfunktionsstörung

Constella wurde nicht an Patienten mit Nierenfunktionsstörung untersucht. Linaclotid wird praktisch nicht absorbiert und es wird innerhalb des Gastrointestinaltraktes metabolisiert. Daher wird nicht erwartet, dass eine Nierenfunktionsstörung die Clearance der Muttersubstanz oder deren Metaboliten beeinträchtigt.

Präklinische DatenPräklinische Daten zeigen kein spezielles Risiko für Menschen, basierend auf konventionellen Studien zu Sicherheitspharmakologie, Toxizität bei wiederholter Verabreichung, Genotoxizität, zum karzinogenen Potenzial und zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität.

Sonstige HinweiseHaltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf der Packung mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Haltbarkeit nach Anbruch

Nach Öffnen der Flasche sollten die Kapseln innerhalb von 18 Wochen aufgebraucht werden.

Besondere Lagerungshinweise

Nicht über 30°C lagern.

Gut verschlossen vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Hinweise für die Handhabung

Die Flasche enthält einen oder mehrere versiegelte Behälter mit Kieselgel, um die Kapseln trocken zu halten. Lassen Sie diese Behälter in der Flasche. Constella darf nicht verwendet werden, wenn die Flasche sichtbar beschädigt oder das Aussehen der Kapseln verändert ist.

Zulassungsnummer62684 (Swissmedic)

PackungenPackung mit einer Flasche à 28 Kapseln [B]

Packung mit einer Flasche à 90 Kapseln [B]

ZulassungsinhaberinAbbVie AG, 6330 Cham

Stand der InformationFebruar 2022

|