Composition

Principes actifs

Tetranatrii butedronas

Le radio-isotope ne fait pas partie de la trousse.

Excipients

Natrii Hydrogeno-(N-(4-Aminobenzoyl)-L-Glutamas), Stanni(II)oxidum pro vitro

Spécifications

Spécification de la solution injectable reconstituée:

|

13,0 mg |

d’acide butédronique, sel tétrasodique |

|

0,23 mg |

d'oxyde d'étain(II) |

|

1,0 mg |

d'acide N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamique, sel monosodique |

|

370-11100 MBq |

de technétium-Tc-99m |

|

18-90 mg |

de chlorure de sodium (comme conséquence de la neutralisation) |

|

2-10 ml |

volume total |

|

6,5-7,5 |

pH |

Propriétés de la préparation marquée

La trousse est stérile et sans endotoxine. Si le marquage est pratiqué dans des conditions d'asepsie et si les éluats utilisés sont stériles et sans endotoxine, la préparation d'une solution injectable sera aussi stérile et sans endotoxine. La solution de butédronate marquée au technétium (99mTc) doit être incolore, limpide et exempte d'impuretés mécaniques.

Indications/Possibilités d’emploi

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.

Après radiomarquage avec une solution injectable de pertechnétate (99mTc) de sodium, la solution obtenue de butédronate marqué au technétium (99mTc) est indiquée pour la scintigraphie osseuse.

Elle est utilisée pour détecter les lésions osseuses de toutes sortes, en particulier les métastases osseuses de carcinomes bronchiques, mammaires et prostatiques; mais aussi pour détecter et circonscrire les lésions osseuses consécutives à des sarcomes osseux, l'ostéomyélite, la maladie de Paget, pour diagnostiquer des modifications osseuses dégénératives, des inflammations articulaires et pour contrôler la guérison et le développement de fractures osseuses fraîches; ainsi que pour détecter des calcifications extra osseuses.

Posologie/Mode d’emploi

Ce médicament radiopharmaceutique doit être utilisé uniquement dans un service de médecine nucléaire possédant une autorisation, par des personnes dûment formées.

Posologie

Adultes

Pour la préparation du patient, voir rubrique « Mises en garde et précautions ».

La solution de butédronate marqué au technétium (99mTc) doit être exclusivement administrée par injection intraveineuse en injection unique.

L'activité moyenne administrée par injection unique est de 500 MBq (300-700 MBq), mais d’autres activités peuvent également se justifier.

Chez les patients présentant une absorption osseuse élevée et / ou une insuffisance rénale sévère, une adaptation de la posologie peut être nécessaire, car une exposition accrue aux radiations est possible.

Acquisition des images

Le patient doit avoir vidé sa vessie juste avant l’acquisition des images. Les images sont acquises selon la procédure dite « en trois phases »:

-Des images peuvent être obtenues précocement après injection (phase angiographique) pour détecter une vascularisation anormale dans une région du squelette.

-Les images du compartiment vasculaire (phase tissulaire) doivent être acquises immédiatement après la phase angiographique et dans un délai de 10 min après l’injection du radiotraceur.

-Des images « corps-entier » (phase tardive) sont habituellement obtenues entre 2 et 5 heures après l’injection.

Des images encore plus tardives (6 à 24 heures après l’injection) permettent d’obtenir un meilleur rapport sur bruit de fond et une meilleure évaluation de la zone pelvienne. Ces dernières acquisitions sont particulièrement utiles chez les patients présentant une insuffisance rénale ou ayant une rétention vésicale.

Dans certains cas, une ou plusieurs acquisitions tomoscintigraphiques peuvent être utiles afin de mieux caractériser la présence, la localisation et l’extension de la maladie.

Enfants et adolescents

L'indication doit être considérée avec prudence, car la dose efficace par MBq est plus élevée que chez l’adulte (voir Dosimétrie).

L’utilisation chez l’enfant et l’adolescent doit être soigneusement considérée, en se basant sur les besoins cliniques et en mesurant le rapport risque/bénéfice pour ce groupe de population. Les activités à administrer chez l’enfant et l’adolescent peuvent être calculées conformément aux recommandations de l’European Association of Nuclear Medicine (EANM), en utilisant la formule suivante et le facteur de correction correspondant à la masse corporelle du jeune patient (Tableau 1).

Activité recommandée [MBq] = 35 MBq x facteur de correction (Tableau 1),

|

Masse corporelle |

Facteur de correction |

Masse corporelle |

Facteur de correction |

Masse corporelle |

Facteur de correction |

|

3 kg |

= 1* |

22 kg |

= 5.29 |

42 kg |

= 9.14 |

Chez les petits enfants (jusqu'à 1 an), une dose minimale de 40 MBq est nécessaire pour pouvoir obtenir des images de qualité suffisante.

Exposition aux rayonnements

Les données répertoriées ci-dessous sont issues de la publication 128 de la CIPR (Commission Internationale pour la Protection Radiologique) pour les diphosphonates et ont été calculées sur la base des hypothèses suivantes :

Après injection intraveineuse, la substance s’accumule principalement au niveau de l’os et dans une faible proportion au niveau des reins et est excrétée par les reins. Il est supposé que 50% de l'activité injectée est fixée au niveau de l’os à 15 min, et que les demies-vies dans l’os sont de 2 heures (pour 30%) et de 3 jours (pour 70%). Chez les enfants, l'absorption est principalement observée dans les zones de croissance métaphysaire. La fixation rénale est de 2% avec un temps de résidence de demi-vies 0,5 h (30%), 2 heures (30%) et 3 jours (40%).

Les doses de rayonnements délivrées aux différents organes peuvent être influencées de manière significative par les modifications physiopathologiques induites par les maladies, notamment en cas de maladies rénales. La rétention au niveau du corps entier à 24 heures, qui est normalement de 30%, peut augmenter à 40% dans l'ostéomalacie, à 50% dans l'hyperparathyroïdie primaire, à 60% dans la maladie de Paget et à 90% dans l’ostéodystrophie rénale. Pour les calculs de dose absorbée dans ces situations pathologiques, il a été considéré une absorption osseuse moyenne de 70% et une absence d’excrétion.

Fixation osseuse et excrétion normales

|

Organe |

Dose absorbée par unité | ||||

|

Adulte |

15 ans |

10 ans |

5 ans |

1 an | |

|

Surfaces osseuses |

34 |

15 |

23 |

38 |

82 |

|

Paroi vésicale |

47 |

59 |

87 |

110 |

130 |

|

Moelle osseuse |

5,9 |

5,4 |

8,8 |

17 |

36 |

|

Reins |

7,2 |

8,7 |

12 |

18 |

31 |

|

Utérus |

6,2 |

7,5 |

11 |

14 |

18 |

|

Paroi côlon descendant |

3,8 |

4,7 |

7,1 |

9,2 |

13 |

|

Ovaires |

3,6 |

4,5 |

6,5 |

8,6 |

12 |

|

Colon |

2,7 |

3,4 |

5,2 |

7,2 |

10 |

|

Testicules |

2,4 |

3,3 |

5,4 |

7,5 |

10 |

|

Intestin grêle |

2,2 |

2,8 |

4,3 |

6,1 |

9,3 |

|

Surrénales |

2,1 |

2,6 |

3,8 |

5,8 |

11 |

|

Paroi côlon ascendant |

1,9 |

2,4 |

3,8 |

5,7 |

8,7 |

|

Autres tissus |

1,9 |

2,3 |

3,4 |

5,0 |

7,7 |

|

Muscles |

1,8 |

2,2 |

3,3 |

4,7 |

7,7 |

|

Cerveau |

1,7 |

2,0 |

2,8 |

4,2 |

5,9 |

|

Pancréas |

1,6 |

2,0 |

3,0 |

4,5 |

7,9 |

|

Vésicule biliaire |

1,4 |

1,8 |

3,3 |

4,3 |

6,5 |

|

Rate |

1,4 |

1,8 |

2,7 |

4,4 |

7,7 |

|

Poumons |

1,2 |

1,6 |

2,3 |

3,5 |

6,7 |

|

Thyroïde |

1,3 |

1,5 |

2,2 |

3,4 |

5,4 |

|

Foie |

1,2 |

1,6 |

2,4 |

3,6 |

6,4 |

|

Coeur |

1,2 |

1,5 |

2,2 |

3,3 |

5,9 |

|

Paroi de l'estomac |

1,2 |

1,4 |

2,4 |

3,6 |

6,4 |

|

Peau |

0,99 |

1,3 |

1,9 |

3,0 |

5,3 |

|

Oesophage |

1,0 |

1,3 |

1,9 |

2,9 |

5,1 |

|

Thymus |

1,0 |

1,3 |

1,9 |

2,9 |

5,1 |

|

Seins |

0,69 |

0,86 |

1,3 |

2,1 |

4,0 |

|

Dose efficace (µSv/MBq) |

4,9 |

5,7 |

8,6 |

12 |

18 |

La dose efficace résultant de l’administration d’une activité de 700 MBq de butédronate marqué au technétium (99mTc) (dose maximale recommandée), pour un adulte sain pesant 70 kg est d'environ 3,4 mSv.

Pour l'administration d'une activité de 700 MBq, la dose typique de radiations délivrée à l’organe cible (os) est de 23,8 mGy, et la dose typique de radiations délivrée à l’organe critique (paroi de la vessie) est de 32,9 mGy.

Fixation osseuse élevée et/ou insuffisance rénale prononcée

|

|

Dose absorbée | ||||

|

Organe |

Adulte |

15 ans |

10 ans |

5 ans |

1 an |

|

Surrénales |

4,0 |

5,0 |

7,2 |

11 |

21 |

|

Paroi vésicale |

2,6 |

3,5 |

5,4 |

7,3 |

15 |

|

Os |

65 |

30 |

45 |

74 |

160 |

|

Cerveau |

3,7 |

4,5 |

6,3 |

9,6 |

14 |

|

Seins |

1,7 |

2,1 |

3,2 |

5,0 |

9,6 |

|

Tractus gastro-intestinal |

|

|

|

|

|

|

Paroi gastrique |

2,5 |

3,2 |

5,1 |

7,3 |

14 |

|

Intestin grêle |

3,0 |

3,8 |

5,6 |

8,5 |

15 |

|

Côlon |

3,0 |

3,8 |

5,8 |

9,1 |

16 |

|

Côlon ascendant |

2,8 |

3,6 |

5,3 |

8,6 |

15 |

|

Côlon sigmoïde |

3,3 |

4,2 |

6,5 |

9,8 |

18 |

|

Coeur |

2,9 |

3,6 |

5,2 |

7,7 |

14 |

|

Reins |

2,9 |

3,7 |

5,6 |

8,7 |

16 |

|

Foie |

2,6 |

3,3 |

4,9 |

7,4 |

14 |

|

Poumons |

2,9 |

3,7 |

5,4 |

8,1 |

15 |

|

Muscles |

2,9 |

3,6 |

5,3 |

8,0 |

15 |

|

Oesophage |

2,5 |

3,1 |

4,5 |

7,0 |

12 |

|

Ovaires |

3,2 |

4,1 |

5,8 |

8,8 |

16 |

|

Pancréas |

3,2 |

4,0 |

5,8 |

8,8 |

16 |

|

Moelle osseuse |

11 |

10 |

17 |

32 |

71 |

|

Peau |

1,9 |

2,4 |

3,7 |

6,0 |

11 |

|

Rate |

2,6 |

3,4 |

5,1 |

8,4 |

15 |

|

Testicules |

2,2 |

2,7 |

3,8 |

6,0 |

11 |

|

Paroi vésicale |

2,6 |

3,5 |

5,4 |

7,3 |

15 |

|

Thyroïde |

3,1 |

3,7 |

5,3 |

8,2 |

14 |

|

Utérus |

2,9 |

3,7 |

5,3 |

8,1 |

15 |

|

Autres tissus |

3,0 |

3,7 |

5,5 |

8,6 |

15 |

|

Dose efficace (μSv/MBq) |

4,3 |

4,5 |

6,8 |

11 |

22 |

En cas de forte absorption osseuse et/ou d’insuffisance rénale prononcée, la dose efficace pour une activité administrée de 700 MBq de butédronate marqué au technétium (99mTc) s’élève à 3,0 mSv.

Pour une activité administrée de 700 MBq, la dosimétrie typique est de 45,5 mGy pour l’organe-cible (os) et de 7,7 mGy pour l’organe critique (moelle osseuse).

Remarque :

Pour maintenir l’irradiation au niveau le plus bas possible, le patient doit vider sa vessie dès qu’il le peut et le plus souvent possible après l'injection. On veillera à une hydratation suffisante du patient (il devra boire env. 1-1,5 litres de tisane ou d’eau minérale).

Contre-indications

-Grossesse,

-Hypersensibilité connue au principe actif ou à l’un des excipients.

Mises en garde et précautions

Risque de réactions d’hypersensibilité ou de réactions anaphylactiques

En cas de réaction d’hypersensibilité ou de réaction anaphylactique, l’administration du produit doit être immédiatement interrompue et un traitement par voie intraveineuse doit être débuté, si nécessaire. Afin de permettre une prise en charge rapide en cas d’urgence, il convient d’avoir à disposition immédiate les médicaments (notamment adrénaline) et le matériel nécessaires, notamment une sonde d’intubation trachéale et du matériel de ventilation.

Justification du bénéfice/risque individuel

Chez chaque patient, l’exposition aux rayonnements ionisants doit se justifier sur la base du bénéfice attendu. L’activité administrée doit, dans tous les cas, être déterminée en limitant autant que possible la dose de radiation résultante tout en permettant d’obtenir l’information diagnostique requise.

Chez les patients présentant une insuffisance rénale, le rapport bénéfice /risque doit être déterminé avec soin, car une exposition accrue au rayonnement est possible.

Lors de la manipulation de produits radioactifs, il convient d'observer des mesures de radioprotection strictes afin d'éviter toute contamination et maintenir une irradiation minimale des patients et du personnel.

Population pédiatrique

Chez les enfants, l'irradiation relativement plus élevée de l'épiphyse des os en croissance doit être prise en considération lors du calcul de la dose (cf. "Posologie / Mode d’emploi").

Préparation du patient

Pour limiter le plus possible l’exposition de la vessie aux radiations, le patient doit être instruit de boire de l’eau en suffisance et de vider sa vessie le plus souvent possible.

Pour éviter une accumulation du traceur dans la musculature, tout effort majeur directement après l'injection devrait être évité jusqu'à ce que l’on ait pu obtenir une imagerie osseuse satisfaisante.

Après l’examen

Tout contact étroit avec un nourrisson ou une femme enceinte doit être évité pendant la durée de l’examen.

Mises en garde spécifiques

Pour éviter une contamination, des mesures de précaution appropriées doivent être prises en ce qui concerne l'activité éliminée par les patients.

L’administration paraveineuse par inadvertance ou accidentelle d’acide butédronique marqué au technétium (99mTc) doit être évitée, car les diphosphonates de (99mTc) peuvent provoquer des inflammations périvasculaires.

Avertissements spéciaux

Selon le moment de l'injection, la quantité de sodium administrée au patient peut dans certains cas dépasser 1 mmol (23 mg). Ceci doit être pris en compte chez les patients suivant un régime hyposodé.

Interactions

Comme pour tous les autres diphosphonates, il convient de tenir compte des risques d’interaction suivants. Une augmentation de la concentration extra-osseuse du traceur radioactif a été observée en relation avec des composés du fer ou lors de l'administration simultanée de diphosphonates, de différents cytostatiques ou immunosuppresseurs, de composés liant les phosphates à base d'aluminium chez des patients en dialyse, de produits de contraste radiologiques, d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires, d’injections de gluconate de calcium, d’héparine calcique et d’acide epsilonaminocaproïque.

Grossesse, Allaitement

Femmes en âge d’avoir des enfants

Quand l’administration d’un radiopharmaceutique est prévue chez une femme en âge d’avoir des enfants, il est important de déterminer si elle est ou non enceinte. Toute femme n’ayant pas eu ses règles doit être considérée comme enceinte jusqu’à preuve du contraire. En cas de doute quant à une éventuelle grossesse (en cas d’aménorrhée, de cycles très irréguliers, etc.), d’autres techniques n’impliquant pas l’emploi de radiations ionisantes (si elles existent) doivent être proposées à la patiente.

Grossesse

Teceos ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte.

Allaitement:

Avant d’administrer un produit radioactif à une mère allaitante, il convient d’envisager si l’examen peut-être raisonnablement reporté jusqu’à ce que la mère s’arrête d’allaiter et si le choix d’un produit radiopharmaceutique est le plus indiqué dans la mesure où la radioactivité s’élimine aussi par le lait maternel. Si l’administration d’un produit radioactif est indispensable, l’allaitement doit être suspendu pendant au moins 4 heures après l'injection et le lait produit pendant cette période doit être éliminé.

En cas d'administration sans blocage préalable de la thyroïde, le lait produit pendant les 8 heures suivant l'injection doit être éliminé.

Effet sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de machines

Aucune étude correspondante n’a été effectuée. A ce jour, on n’a pas rapporté d’effets du produit sur la conduite de véhicules et l’utilisation de machines.

Effets indésirables

Des réactions d'hypersensibilité ou anaphylactoïdes pouvant aller jusqu'au choc sont possibles. Les médicaments, le matériel et le personnel nécessaires doivent être à disposition dans l’éventualité où une réaction anaphylactique ou anaphylactoïde se produirait.

Affections de la peau et des tissus sous-cutanés

Très rarement (<1/10'000), des rougeurs cutanées (de 4 à 24 h p.i.), un prurit, une sensation de chaleur pendant l'injection ou une nausée peuvent apparaître.

Autres troubles

L'exposition aux radiations ionisantes peut potentiellement induire des cancers ou développer des déficiences héréditaires. Comme la dose efficace est de 3,4 mSv lorsque l'activité maximale recommandée de 700 MBq est administrée, la probabilité que ces effets indésirables surviennent est faible.

L’annonce d’effets secondaires présumés après l’autorisation est d’une grande importance. Elle permet un suivi continu du rapport bénéfice-risque du médicament. Les professionnels de santé sont tenus de déclarer toute suspicion d’effet secondaire nouveau ou grave via le portail d’annonce en ligne ElViS (Electronic Vigilance System). Vous trouverez des informations à ce sujet sur www.swissmedic.ch.

Surdosage

En cas d'administration d'une surdose de butédronate tétrasodique marqué au technétium (99mTc), on réduira dans la mesure du possible la dose efficace en accélérant l’élimination du radionucléide de l’organisme par diurèse forcée et augmentation de la fréquence des mictions.

Propriétés/Effets

Code ATC

V09BA04

Mécanisme d’action

Propriétés physiques

Le technétium (99mTc) est produit par décroissance radioactive du molybdène (99Mo). Il décroît en émettant un rayonnement gamma d'énergie moyenne de 140 keV avec une période de 6,02 heures pour donner du technétium (99Tc) qui, de par sa très longue période (2,13 x 105 années), peut être considéré comme stable.

Pharmacodynamique

Le butédronate tétrasodique a plus d'affinité pour la partie minérale du tissu osseux que les diphosphonates habituels, c'est la raison pour laquelle il sert de substance ostéotropique dans les scintigraphies osseuses en médecine nucléaire.

Aux concentrations chimiques utilisées pour les examens de diagnostic, le butédronate tétrasodique marqué au technétium (99mTc) ne semble pas avoir d’activité pharmaco-dynamique.

Efficacité clinique

Pas applicable

Pharmacocinétique

Absorption

Voir sous Distribution

Distribution

L’activité est distribuée dans l’abdomen et dans les reins au cours des premières minutes qui suivent l’injection. La progression de la clairance à partir de ces compartiments est clairement démontrée par la concentration de l'activité dans le système squelettique. La clairance sanguine peut être décrite au moyen d'une courbe biphasique avec deux demi-vies T1 = 15 min et T2 = 100 min. Comparé aux autres diphosphonates, le butédronate tétrasodique marqué au (99mTc) présente la plus faible liaison aux protéines du plasma. Immédiatement après l'injection, une activité relativement élevée est observée dans le plasma, suivie d’une clairance sanguine rapide. Ce comportement pourrait être dû à un processus de réabsorption au niveau des reins.

Métabolisme

Pas applicable

Élimination

En comparaison à d'autres diphosphonates, l’activité éliminée dans l'urine est plus faible, de sorte qu’un taux plus élevé de butédronate tétrasodique marqué au technétium (99mTc) est déposé dans le squelette, le pic étant atteint 1 heure après l'injection. Cette valeur reste ensuite constante pendant plusieurs heures. Le complexe inchangé est éliminé par les reins. Une heure environ après l'injection, 30% de l'activité administrée est éliminée par l'urine. La part de butédronate tétrasodique non marqué contenue dans la dose recommandée n'a pas d'influence sur le processus d’excrétion. L’élimination hépatique et intestinale est extrêmement faible. La concentration osseuse dépend de l'irrigation sanguine et de l'ampleur de l’ostéogénèse. Une rétention dans le corps entier de 40±4% du butédronate tétrasodique marqué au technétium (99mTc) a été mesurée chez des volontaires sains. Cette valeur augmente en présence de métastases disséminées, dans l’hyperparathyroïdie primaire et dans l’ostéoporose.

Données précliniques

Toxicité aiguë

Pour l'étude de toxicité intraveineuse aiguë, des solutions de 10 mg d’acide butédronique (correspondant exactement à 13,0 mg de sel tétrasodique) et de 0,4 mg d'étain (II) (correspondant exactement à 0,46 mg d'oxyde d'étain (II) par millilitre d’éluat d'un générateur de 99mTc en fin d’activité) ont été utilisées.

La dose létale (DL 50), relative au poids corporel, était de 6,2 ml/kg chez la souris et de 6,1 ml/kg chez le rat. Cela correspond respectivement à 62mg et 61mg d’acide butédronique et à 2,48 mg et 2,44 mg d’étain (II), le tout par kg de poids corporel. Extrapolées à un être humain (de 70 kg), ces valeurs correspondraient à l’administration d'environ 430 unités de marquage. La dose maximale à administrer à un humain (poids: 70 kg) pour une étude se situe entre 0,7 mg et max. 7,2 mg de substance sèche (1/20 à 1/2 d’une trousse de marquage), soit une dose 600 à 6'000 fois inférieure aux DL 50 déterminées chez des souris et des rats. Ce facteur de sécurité élevé est pratiquement un argument à l’appui de la non-toxicité du produit à base de butédronate lorsqu’il est utilisé à des fins diagnostiques et aux doses mentionnées.

Toxicité sur la reproduction et tératogénicité

Le produit n'est pas destiné à une utilisation régulière ou continue. Aucune étude de mutagénicité, de cancérogénicité à long terme ou de toxicité de reproduction n’a été réalisée.

Aucun dommage n’a été subi par des rats et des chiens Beagle auxquels on a administré la dose utilisée chez l’humain dans les études de toxicité à doses multiples.

Remarques particulières

Incompatibilités

Ce médicament ne peut être mélangé qu’aux médicaments mentionnés sous Remarques concernant la manipulation.

Les solutions contenant un glucide (p. ex. du glucose) ne doivent en aucun cas être utilisées pour la dilution. Le produit injectable ne doit pas être administré au moyen de perfusions lentes contenant de telles solutions. A l’instar d’autres diphosphonates, la valeur diagnostique du test peut être fortement diminuée dans de tels cas, vu que l’absorption osseuse baisse alors de manière spectaculaire au profit d’une localisation massive dans les reins.

Stabilité

Conservation de la trousse de marquage avant préparation (reconstitution) : le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l’emballage.

La préparation contient 1,0 mg d'acide N-(4aminobenzoyl)-L-glutamique, sel monosodique comme stabilisateur.

Conservation de la solution pour injection après radiomarquage avec le pertechnétate (99mTc) de sodium : 8 heures dans son flacon d'origine fermé (sous vide d'oxygène), à l'abri de la lumière.

Remarques particulières concernant le stockage

La trousse doit être conservée à une température comprise entre +15°C et +25°C.

Le produit marqué doit être conservé à une température de +15°C à +25°C en conformité avec les directives nationales en matière de radioprotection.

Remarques concernant la manipulation

1. Méthode de marquage

Les mesures de précaution habituelles relatives à la stérilité et à la radioprotection doivent être appliquées.

Prendre un flacon dans la trousse; désinfecter le bouchon de caoutchouc à l’alcool et mettre le flacon dans un pot approprié muni d’un blindage en plomb.

A l’aide d’une seringue stérile, injecter dans le flacon 2 à 10 ml de la solution stérile et sans endotoxine de pertechnétate de sodium (99mTc) en perçant le bouchon de caoutchouc. La radioactivité varie de 370 à max. 11100 MBq en fonction du volume. La solution de pertechnétate de sodium (99mTc) doit répondre aux spécifications de la Pharmacopée européenne.

Le contenu du flacon étant sous vide, ne pas utiliser d’aiguille de ventilation.

Agiter pendant env. 5 minutes.

La limpidité et, la radioactivité de la solution produite doivent être vérifiés avant son usage.

Le flacon ne doit jamais être ouvert et doit être conservé dans son blindage en plomb. La solution doit être prélevée en conditions aseptiques, en perçant le bouchon à l’aide d’une seringue stérile munie d’un blindage en plomb.

Remarques:

- Si nécessaire, la solution marquée peut être diluée avec une solution de chlorure de sodium physiologique sans additifs (provenant par exemple d'une ampoule) pour obtenir jusqu'à 10 ml de volume.

- Sous vide d'oxygène, la solution injectable marquée (dans son flacon d'origine et sans aiguille de mise à l'air) peut être conservée jusqu'à 8 heures à température ambiante (15-25°C).

- Protéger la préparation (qu'elle soit sous forme de lyophilisat ou de solution marquée) d’une exposition prolongée à la lumière.

- Il est recommandé de ne conserver la solution injectable dans la seringue qu'une heure au maximum avant l'administration.

2. Contrôle qualité de la pureté radiochimique

La qualité du marquage (pureté radiochimique) peut être contrôlée au choix selon l’une des deux méthodes suivantes :

Méthodes

Chromatographie sur couche mince ou chromatographie ascendante sur papierLa méthode A utilisable pour la détermination du technétium-99m hydrolysé est proposée à titre optionnel pour les 2 types de chromatographie,

Chromatographie sur couche mince

Matériel et réactifs:

1.Support à chromatographie : deux plaques de fibre de verre A et B recouvertes de gel de silice (ITLC-SG) préalablement chauffées à 110 °C pendant 10 min et ramenées à température ambiante avant utilisation.

Tracer à 2 cm de l'une des extrémités de chaque support une fine ligne dite "ligne de dépôt". Tracer à 15 cm de la "ligne de dépôt" une fine ligne dite "ligne de front de solvant".

2.Phases mobiles :

A : Solution d'acétate de sodium 1M

B : Méthyléthylcétone

3.Cuves à chromatographie

Deux cuves en verre A et B, dont les dimensions sont en rapport avec celles du support à utiliser, munies d’un couvercle assurant une fermeture étanche.

4.Divers

Pinces, seringues, aiguilles, unité de comptage appropriée

Procédure

1.Introduire dans les cuves A et B un volume suffisant de la phase mobile correspondante.

2.A l'aide d'une seringue munie d’une aiguille, déposer une goutte de la solution à contrôler sur la "ligne de dépôt" de chaque plaque.

Procéder rapidement pour éviter toute dégradation de la solution.

3.A l'aide des pinces, introduire chaque plaque dans la cuve contenant la phase mobile correspondante, puis fermer le couvercle. Laisser le solvant migrer jusqu'à la "ligne de front de solvant".

4.A l'aide des pinces, retirer les plaques des cuves et les laisser sécher à l'air.

5.Déterminer la distribution de la radioactivité à l'aide d'un détecteur approprié.Mesurer la radioactivité de chaque tache par intégration des pics. Avec la phase mobile A, le Rf du (99mTc) hydrolysé est 0. Avec la phase mobile B, le Rf du (99mTc) libre est 1.

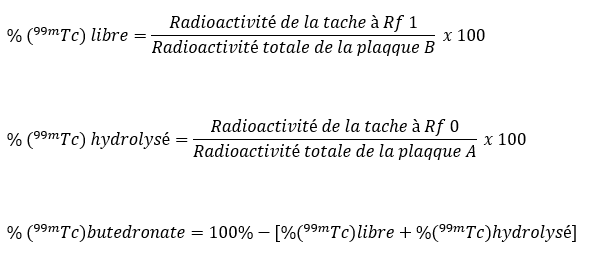

6.Calculs

7.Le pourcentage de (99mTc)butédronate doit être au moins égal à 95 %, le pourcentage de (99mTc libre) ne doit pas excéder 2,0 % et le pourcentage de 99mTc hydrolysé ne doit pas excéder 2,0 %.

Chromatographie ascendante sur papier

Matériel et réactifs:

1.Systèmes chromatographiquesSystème chromatographique A:Support A : type Whatman 31ETPhase mobile A : solution de chlorure de sodium 1M

Système chromatographique B:Support B : type Whatman 1Phase mobile B : méthyl éthyl cétone

Tracer à 2 cm de l'une des extrémités de chaque support une fine ligne dite "ligne de dépôt". Tracer à 10 cm de la "ligne de dépôt" une fine ligne dite "ligne de front de solvant".

2.Cuves à chromatographie

Deux cuves en verre A et B, dont les dimensions sont en rapport avec celles du support à utiliser, munies d’un couvercle assurant une fermeture étanche.

3.DiversPinces, seringues, aiguilles, unité de comptage appropriée.

Procédure

1.Introduire dans les cuves A et B un volume suffisant de la phase mobile correspondante.

2.A l'aide d'une seringue munie d’une aiguille, déposer sur la "ligne de dépôt" de chaque plaque une goutte de la solution à contrôler.Procéder rapidement pour éviter toute dégradation de la solution.

3.A l'aide des pinces, introduire chaque plaque dans la cuve contenant la phase mobile correspondante puis fermer le couvercle. Laisser le solvant migrer jusqu'à la "ligne de front de solvant".

4.A l'aide des pinces, retirer les supports et les laisser sécher à l’air.

5.Déterminer la distribution de la radioactivité à l'aide d'un détecteur approprié.Mesurer la radioactivité de chaque tache par intégration des pics. Le Rf du (99mTc) libre est 1 avec le système B et celui du (99mTc) hydrolysé est 0 avec le système A.

6.Calculs

7.Le pourcentage de (99mTc)butédronate doit être au moins égal à 95 %, le pourcentage de (99mTc) libre ne doit pas excéder 2,0 % et le pourcentage de (99mTc) hydrolysé ne doit pas excéder 2,0 %.

Remarque concernant l’administration

La préparation sera administrée uniquement après détermination préalable de la pureté radiochimique.

Dispositions légales

Mises en garde générales

Les produits radiopharmaceutiques ne doivent être réceptionnés, utilisés et administrésque dans des services de médecine nucléaire et par des personnes dûment formées. Leur réception, leur stockage, leur utilisation, leur transfert et leur élimination sont soumis aux réglementations et/ou aux autorisations appropriées des autorités compétentes.

Les produits radiopharmaceutiques doivent être préparés de manière à satisfaire à la fois aux normes de radioprotection et de qualité pharmaceutique. Les précautions appropriées d’asepsie doivent être prises.

Remarque concernant la radioprotection

L'administration de produits radioactifs chez l'homme est réglementée par «L'Ordonnance sur la radioprotection» (RS 814.501). La manipulation de produits radioactifs est soumise à une autorisation préalable de l’Office Fédéral de la Santé Publique.

Elimination des déchets radioactifs :

Lors de l'emploi de produits radioactifs et de l'élimination de déchets radioactifs provenant de leur utilisation, toutes les précautions décrites dans ladite ordonnance doivent être respectées afin d’éviter toute exposition inutile des patients et du personnel aux radiations.

Les solutions radioactives non utilisées ainsi que le matériel contaminé lors de leur utilisation doivent être stockés dans un local prévu à cet effet, jusqu'à décroissance de la radioactivité au seuil de la radioactivité tolérée pour l'isotope concerné.

Numéro d’autorisation

44521 (Swissmedic)

Présentation

Une trousse de Teceos® contient 5 flacons de 15 ml contenant chacun 14,2 mg de substance lyophilisée sous vide, ainsi que 5 étiquettes autocollantes pour identifier la préparation marquée.

(Vignette A)

Titulaire de l’autorisation

b.e.imaging AG, 6430 Schwyz

Mise à jour de l’information

Juillet 2023